野鳥サイト  Nikon Z6II  43MP Nikon Z7  Nikon Z9  Z6+2.0xTCで野鳥撮影  Z6+TC-20+200-500mm  Z6II+TC-20+200-500mm  Z6で撮影  Nikon D500 【NIKONの製品】 amazonで調べる 【カメラ関係】  Nikon デジタル一眼レフカメラ D500 ボディー  Nikon D5 ※プロが使う12コマ/秒の デジタル一眼レフカメラ  Nikon デジタル一眼レフカメラ D810 ボディー ※D800が更に進化!  Nikon 望遠ズームレンズ AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR ※お手頃な純正品の超望遠ズーム!  TAMRON 超望遠ズームレンズ SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2 ニコン用 フルサイズ対応 A022N  Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR  Nikon リモートコード MC-36AN  SLIK 三脚 カーボンマスター 824 PRO N 4段 中型 記念キット 掲載データ“禁転載”

|

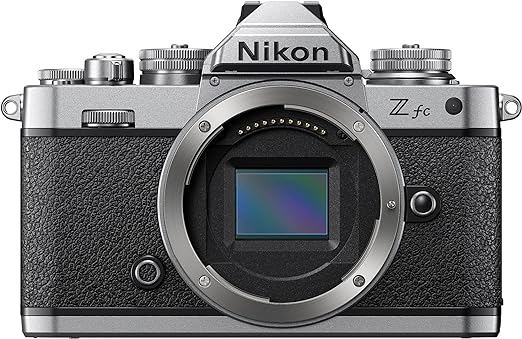

ニコンAPSCミラーレスカメラ

移 動: Zfcで思い出すフィルム一眼レフカメラ レトロ感溢れるNIKONZfc 小型軽量のAPS-Cミラーレス一眼 ダイレクト操作出来るダイヤル USB-Cケーブルで充電可能 操作ボタンの配置 フィルム一眼レフと厚さ比較 ホールドをアップするアクセサリー Fマウントレンズを使う Zfcで動画撮影をしてみる Zfcでオールドレンズを使う マニュアルレンズの撮影方法 超広角パワーズームレンズ リンク: Nikon Zfc機能編 Nikon Zfc用グリップ ZDX 12-28mPZ VR Z50で野鳥撮影 フルサイズとの比較 Z50とZ6II比較 背面の操作ボタンの違い 手軽になったUSB充電 ZfcのWズームレンズキット NIKON Z50で初秋の撮影してみた Z50関連記事 Zfcで思い出すフィルム一眼レフカメラ 読み飛ばす トップへ

カメラとの出会いは、小学校の修学旅行で持っていった35mmフィルムを縦半分にる要する「ハーフサイズカメラ」でした。男子は殆どといっていいほど機械物が好きでメカニカルなものは特に興味を惹かれます。こんな機会でカメラはこんなたくさんの種類があるのか、と感心させられました。 京王プラザホテル建設以前の新宿ヨドバシカメラ 読み飛ばす トップへ 1966年頃になるとに本体内部に露出計が付いたカメラが登場しています。筆者もお金を稼げるようになると趣味に幾分お金が使えるようになりました。近所にも小さな写真展(カメラ店)は有ったのですが、その頃のカメラの情報源はインタネットなど無く、「日本カメラ・アサヒカメラ」などの雑誌の広告のみでした。その雑誌に激安店として掲載されていたのが当時の新宿の「ヨドバシカメラ」でした。ここは少ない予算で高品質の物を手に入れられるカメラ店でした。西口はまだ再開発が行われておらず、先までは行きませんでしたが淀橋浄水場(1898〜1965年)が無くなり再開発中だったのかもしれません。「株式会社淀橋写真商会」は小売部門が1971年2月から始まったようです。1974年から現在のヨドバシカメラに改名したとのことです。うろ覚えですがヨドバシカメラは今のような大きなビルでは無く間口が二間ぐらいの小さな店だったのを記憶しています。ここで購入したが1966年発売されたミノルタのSR-T101が最初の一眼レフでした。この時は機械好きな心をクスグり、しばらく一眼レフの交換レンズの沼にはまっていきました。のちの1973年3月にminolta SR-Tsuper(写真)が発売され後に手に入れています。 CMで有名なアサヒ ペンタックスとミノルタ 読み飛ばす トップへ

当時一眼レフでTVコマーシャルをやっていたのは、旭光学の「ペンタックス」、「ミノルタ」、「キャノン」が多かったように覚えています。ミノルタでは1980年の軽快一眼「minolta X-7」で、宮崎美子さんが出演したCMが一世風靡したのが有名です。 ミノルタ軽快一眼 X-7とPentaxのCM NIKON D80(木村拓哉氏:出演) CanonF1 1984ロサンゼルスオリンピック認定 当時の一眼レフカメラの撮影方法はマニュアルで、ファインダー内に露出計の針があり、これにシャッタースピードと絞りが連動した指針がありこれを操作して合わせると適正露出になるものでした。こんな面倒な設定でしたので、風景撮影ならともかく動き物の撮影は難しい時期でした。そのうちに自動露出カメラで登場し、絞り優先、シャッタースピード優先、プログラムオートで撮影できるようになりました。 1970年代後半あたりから一眼レフカメラに興味を持ち始めました。 レトロデザインのNIKON Zfc トップへ 2021.7.23にニコンからAPSーCのミラーレスカメラNIKON Zfcが発売されました。Zfcは本体上面のダイアルを多用していて、昔のフィルムカメラに似ていて、とても馴染みのある魅力的なカメラです。また、背面液晶がバリアングル式採用で三脚での自撮りが出来るなどのメリットがあります。しかし光軸から左にずれるので、今までチルト式を使っていた方には慣れが必要かもしれません。しかし縦位置にも使えるのでモニターが軸上にはなりませんが慣れると良いかもしれません。 NIKON Zfcは高級感がある仕上がりになっていて、レトロ感+本物感が人気を支えている様です。 NIKONZfc/小型軽量のAPS-Cミラーレス一眼カメラ トップへ 現在の一眼カメラはエルゴノミクスの大きなグリップになっているので、これに慣れているとホールドしている時に不安定さを感じます。見た目はいいのですが、引っかかりが欲しい所です。フィルム一眼レフカメラの後期(オートフォーカスになる以前)は、ボディ右前にちょっとした滑り止めのブリップがありました。しかしこのZfcは更にそれ以前のデザインを踏襲しているようです。 グリップが気になる方は、オプションとして別売りで販売されています。全体のデザインはとても良いのですが、背面の液晶モニターがバリアングルになってヒンジ部分があるのと、背面に3つのボタンが付いたせいか左肩が多少長くなっています。 ボディの厚みはフィルム一眼レフカメラに近くなっています。実際一眼レフ・フィルムカメラは、フィルム面の前ミラーがあるので厚みが必要です。このミラーレスはミラーボックス部分がないので、その分短いフランジバックでかなり薄くできています。そしてボディ前面に面合わせにレンズが装着出来る大口径マウントがZの特徴となっています。  背面の液晶モニターを畳んだ状態で、液晶ガードとなります。

前側から見た左肩のダイアルでISOダイアルがあり、右肩はシャッター速度、露出ダイアルと絞り値小窓。  NIKON ZfcにZ14-30mmを接続した状態で画角は35mm換算で21-45mmで、スナップにも使用可能でした。 ダイレクト操作出来るダイヤル トップへ

カメラ上部には、右肩には右から露出補正ダイヤル、電源スイッチ、シャッターボタン、手前に絞り値表示小窓、静止画・動画切り替えレバー、シャッターダイヤル。左肩は、モードレバー、ISO感度設定ダイヤルとなっています。  Zfcのエンブレムは 彫刻+墨入れ

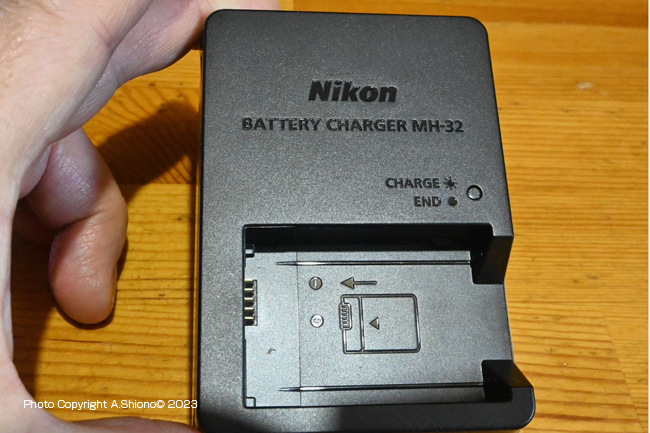

Zfcの性能は基本的に姉妹機のZ50とほぼ同じですが、外見は全く違います。Zfcはノスタルジックなデザインと、フィルム時代の一眼レフ機に似た様なデザインになっています。先述しましたが、ボディが薄いフィルム時代の一眼レフ機に似ていますが、ミラーボックスが無いためにボディ前面にいきなりマウントがあるのが少々違和感があります。 Zfcのバッテリー充電 トップへ 少し前のニコンの一眼レフ時代までのバッテリー充電では、バッテリーを本体から取り外してバッテリーチャージャーにいれて充電していました。それが、このZfcから搭載されたUSB-Cタイプのケーブルを使用する機種以降から、わざわざカメラ本体からバッテリーを取り外さずに、USB-Cタイプのケーブルをソケットに挿すだけで充電することができました。これによりUSB端子のある自家用車でもケーブルさえあれば充電できる様になりました。より身近な家電に近くなりました。 Z50のWキットレンズをZfcで利用可能 トップへ

通常使用のカメラはZ6IIで、野鳥撮影ではDXの特性の望遠機能が優れているZ50を最近はメインにしています。このZ50はダブルズーキットで、一般には入門機というカテゴリーになっています。被写体によってレンズ交換できます。そのレンズ交換ですが、知らず知らずの内にゴミが入っています。それに気づくのが背景が空などフラットな場合が特に目立ちます。このようにレンズ交換には意外にリスクがあります。 機種ごとに違う操作ボタンの配置 トップへ ZシリーズのDXフォーマットは、先日Z30が販売されましたがその前にはZ50が発売されています。1台のみ使っている方では問題が出ないと思いますが、複数台使っている方には、機種ごと操作ボタン配置が違う事です。一番違うのがZ50で、カメラが小型化された為に上位機種のZ6〜との背面のボタン配列が違ってる所です。特に再生ボタンとゴミ箱がジョグダイアル右下に移動して、その代わりにモニター表示切り替えボタンがあります。そしてジョグダイアル左下にあった再生画像の拡大ボタンが、液晶モニター内のタッチセンサーボタンとなっていました。この様に撮影対象を変えるなど持ち替えた時にボタンの位置を再確認することになります。 上の2枚の画像は、NIKON Z6IIとZ50の背面のボタン配列の比較です。一つ上の画像のZfcと比べてみることにします。Zfcは背面に余裕があるのでジョイスティックは無いものの、上位機種のZ6IIに近い配列になっていますので、上位機種のサブカメラとしてもZ50よりは自然に操作出来ると思います。 一昔前のフィルム一眼レフに近いボディの厚さ トップへ

40年くらい前に使っていたフィルム一眼レフの「minolta XD」と、このZfcの大きさを比較してみました。 Zfcのホールドをアップするアクセサリー トップへ

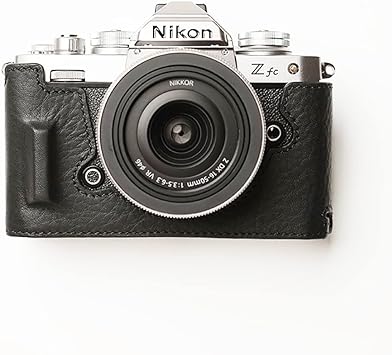

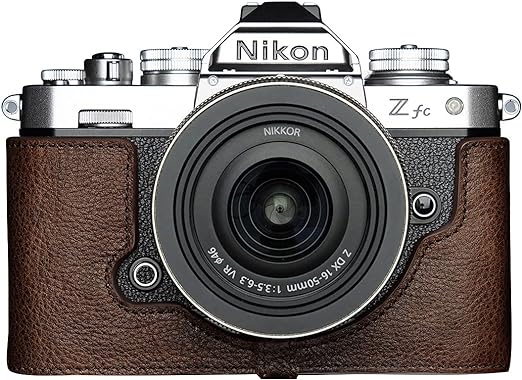

純正のアシストグリップは金属製なので、よりレトロ感が出ないかと本革製を選んでみました。革の質も造りもよく革の香りがとてもいいです。他にも革製品がありましたが、こちらには右指の引っ掛かりがある事と、接続金具が精密に見えたのでこちらを選択しました。  ボディ前の右手の部分にある引っ掛りに安心感があります。革の素材はなかなかGOOD!

下半分のカメラケースはソフトな牛革製で、カメラ接触部分はビロード風。

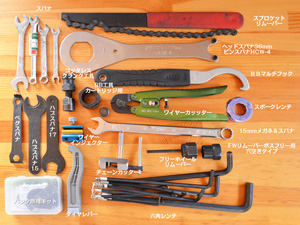

ケース固定は、三脚ネジ部分に固定します三脚穴は隣。金具は精度が高い造りで底のプレートは積層。  GARIZの本革カメラケースは高級品。ケース固定金具と三脚用のネジ穴も高精度です。 修理部品と工具を見る

NIKON ZシリースでFマウントレンズを使う トップへ

Fマウントレンズ資産がある方は、一部旧タイプの物を除いて「FTZマウントアダプター」を使えば、何の遜色もなく以前と同じ様に撮影する事ができます。小さい径のマウント金具がFマウントで、レンズに接続する側で、反対側の大きな径の金具がZマウントになり、こちらがZカメラに接続する側になります。ただの筒状のものに見えますが、電子接点が装備され、従来通り使用することができます。ちなみにAPS-Cカメラに接続した場合は、焦点距離が1.5倍になりますので、望遠には有利ですが広角レンズでは画角が狭くなってしまいます。ここには2タイプのFTZマウントアダプターが写っていますが、三脚台座があるものが、初代で、無い方が「FTZII」となっています。こちらは縦位置グリップ付きのZ9の様なカメラでも縦位置でも邪魔にならない様になっています。

ZfcにFTZIIマウントアダプターを介して接続したマクロ60mmf2.8(35mm換算90mm)GとZ50−250mm。 右はZfc+FTZII+標準ズームAF-S 24-85mmGで、35mm換算で36〜127mm  Zfcに接続したFTZIIとZ50+16-50mVRレンズで35mm換算の焦点距離は24〜75mmになります。

装着したマクロ60mmf2.8と16-35mVRf4レンズで、35mm換算の焦点距離は90mm,24〜52mmになります。 Fマウント超望遠レンズを装着 トップへ

Zfcの基本性能は、連写も11コマ/秒でZ50とほぼ一緒なので、超望遠レンズを装着すれば野鳥撮影もできます。しかしZ50の様にグリップが深くないので、重いレンズをぶら下げて持つには向いていません。この機種で超望遠レンズ撮影をする場合は、アシストグリップがあると安心です。  ZfcにFTZII+TC-14EIII+AF-S200_500mm 5.6Eを接続。 35mm換算の焦点距離は450mm~1125mm テレコン無しでは35mm換算の焦点距離は300~750mm。  Z50にFTZII+TC-14EIII+AF-S200_500mm 5.6EをZfcに+FTZ+TC-20EIII+AF-S 70-200mmGをFTZ接続した状態 テレコン・マウントアダプターを見る

Zfcと3マイクユニットで動画撮影をしてみる トップへ

NIKON Z シリシリーズは、最大4K動画が撮影できます。メモリー性能放熱など条件によっては最高の映像は上位機種でないと余裕がないようです。しかし試してみたところ1920x1080の60pですと滑らかに綺麗に撮影できました。これで映像は問題は収録できますが、野外の場合弱い風でも内蔵マイクがバリバリと映像を台無しにするくらいの音量で録音されることが多いです。こんなことが起こらない様に、ウインドマフ付きの外付けマイクを用意します。 撮影:NIKON Zfc+Z50-250mmVR 285mm 1920x1080 60fps ISO160 1/800 f5.6 0段 640x360にリサイズ

【テスト動画2】 撮影:NIKON Zfc+Z16-50mmVR 24mm 1920x1080 60fps ISO160 1/1600 f5 0段 640x360にリサイズ 手持ち Zfcでミノルタオールドレンズを使う トップへ minoltaMC-NIKON Z用

Zマウントは撮像センサーまでの距離が短いので、マウントアダプターをかませば、補正レンズで画質を落とすこと無く他社のレンズを装着することが可能です。ここでは、1973年3月に発売された「ミノルタ SRT-Super」と「ミノルタ SRT-101」で使っていたミノルタ ROKKORレンズを装着してみました。以前Z6購入時に、手持ちのオールドレンズを使えないかと、「焦点工房 M.SR-N.Z」マウントアダプターを購入してありました。 Zシリーズでのマニュアルレンズの撮影方法 トップへ OLDレンズはマニュアル操作 このマウントアダプターは、マニュアルフォーカスなのでピントは手で合わせなければなりません。Fマウントでのピントのマニュアル操作は、ファインダー内に▶︎●◀︎表示が表示され合わないと左右の三角マークが装着すると表示され合焦すると中央の●が現れ撮影者に教えてくれます。しかし被写体から目を離して左下角にある小さなマークを目視で判断するのは非常に効率が悪いものでした。さらに前のフィルムカメラではフォーカシングスクリーンがファインダーの中にあり、磨りガラスの様なスクリーンに映る被写体のピントの明瞭度を判断していました。 進化したマニュアルフォーカス方式 トップへ Zシリーズではオールドレンズで撮影する時にピント合わせ時にマニュアルフォーカスになります。焦点合わせをすると、ファインダー内の被写体の輪郭が、ピーキング表示されます。合焦がどこの部分にあっているか直感的に分かりますので、スピーディにピントあわせができます。さらに正確に合わせたい場合は、拡大表示設定をしておけば緻密なピントあわせが可能となります。 露出に関しては、絞りリングを回すとファインダーはそれなりの明るさになりますが、適正露出にしてくれます。その時に被写界深度はファインダーで確認することができます昔使っていたカメラでは思った様な写真が取るのが難しかったですが、。最新のミラーレス一眼では、ボディーの能力が飛躍的に向上したため、レンズ本来の描画を写し取ることができます。この排出された画像は、フィルムカメラ時代の解像からは思いつかない優れたものです。

このオールドレンズを使用していたフィルム時代には、せいぜいISO 400までで結局印画紙に焼くとザラザラの解像度。結局この頃の写真は、フィルムの感度とボディーに影響されていたのが良く分かります。実際マウントアダプターで使用して見ると、結局レンズ自体は今でも活躍できる範囲にある品質で、チルトモニター、ファインダー内の設定・拡大表示などレンズの発売していた頃にこんなに技術が進歩したとは当時は想像するすべもありませんでした。

ニコンAPS-Cサイズデジタルカメラサイトリンク トップへ

〔ニコン Zfc & Z50〕 移 動: Zfcで思い出すフィルム一眼レフカメラ レトロ感溢れるNIKONZfc 小型軽量のAPS-Cミラーレス一眼 ダイレクト操作出来るダイヤル USB-Cケーブルで充電可能 操作ボタンの配置 フィルム一眼レフと厚さ比較 ホールドをアップするアクセサリー Fマウントレンズを使う Zfcで動画撮影をしてみる Zfcでオールドレンズを使う マニュアルレンズの撮影方法 超広角パワーズームレンズ リンク: Nikon Zfc機能編 Nikon Zfc用グリップ Z50で野鳥撮影 フルサイズとの比較 Z50とZ6II比較 背面の操作ボタンの違い 手軽になったUSB充電 ZfcのWズームレンズキット NIKON Z50で初秋の撮影してみた Z50関連記事 その他のカメラとレンズ トップへ 一眼カメラと望遠レンズを探す ご興味の方は、下のamazonのリンクで製品の評価などを見れます その他のカメラとレンズ トップへ 一眼カメラと望遠レンズを探す ご興味の方は、下のamazonのリンクで製品の評価などを見れます 双眼鏡・フィールドスコープを見る

CHSのIROIROサイト:人気サイト トップへ |