Nikon D500

野鳥サイト

【NIKONの製品】

amazonで調べる

【カメラ関係】

Nikon

デジタル一眼レフカメラ

D500 ボディー

Nikon D5

※プロが使う12コマ/秒の

デジタル一眼レフカメラ

Nikon

デジタル一眼レフカメラ

D810 ボディー

※D800が更に進化!

Nikon 望遠ズームレンズ

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

※お手頃な純正品の超望遠ズーム!

18197

TAMRON 超望遠ズームレンズ

SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2

ニコン用 フルサイズ対応 A022N

Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

Nikon

リモートコード MC-36AN

SLIK 三脚

カーボンマスター

824 PRO N

4段 中型 記念キット

掲載データ“禁転載”

MOVIEが4K迄撮れるZシリーズ

Zシリーズで動画を撮影してみる

移 動: ミラーレス一眼カメラとメモリーカード カメラの性能とビデオ撮影 動画撮影と音声収録 audio-technica AT9946CM Z6IIに装着 ウインドマフは風切り音に抜群の効果! サンプル画像 ウインドマフ無し動画1 サンプル画像 ウインドマフ無し動画2 サンプル画像1:風切り効果確認用1 サンプル画像2:風切り効果確認用2 進化していくミラーレス一眼 リモコングリップSmallRig3070+ML-L7 リモコンML-L7と接続設定 SmallRIg3070はコンデジでも使用可能 付録:マイク端子無しカメラの対策 手作りウインドマフ風切り音テスト 撮影した動画をTVやモニターでチェック

Nikon Z50機能編

Z50で野鳥撮影

フルサイズとの比較

Z50とZ6IIの外観の違い

背面の操作ボタンの違い

手軽になったUSB充電

Z50のWズームレンズキット

NIKON Z50で初秋の撮影してみた

Z50関連記事

高性能なミラーレス一眼カメラとメモリーカード 本文へ トップへ

ミラーレス一眼が発売される前あたりから記憶媒体に読み書きとも高速なXQDカードが発売されました。それまではCFカード、SDカードが主な記憶媒体でしたが、XQDカードが発売されてから読み書き速度が飛躍的向上しました。当時このメモリーカードが使える機種はニコンでは、フラッグシップのD5やAPS-CのD500でした。所有していたのはD500でこのカードが使えるカードスロットはありましたが、特にSDカードのClass10では問題はなかったので、購入予定はありませんでした。後に一眼レフからミラーレス一眼へと時代は変わり、ニコンではSDカードスロット搭載のZ50が登場しました。上位機のZ7やZ6が登場したものの、XQDカードスロットが1つのみでしたので、このカメラを使うにはカードとXQDリダーライターが必要不可欠で、新たに用意しなければなりませんでした。これがニコンのミラーレス一眼の敷居をかなり上げてしまったと感じました。右上の画像にあるNIKON販売のXQD64GBの購入価格は、1万3千円前後でした。おまけにXQDカードリーダーも必要となるため販売スピードは遅い様でした。

そんな中、ニコンでは、その後継機種としてZ6とZ7のII型が発売され内部機能の向上とSDスロットが追加されました。後にCF Express TypeBに対応しましたが、これを読み書きする為には従来のXQDのカードリーダーが使えませんでした。高性能なこのカードを読み書きするにはCF Expressカード用のリーダーライターが必要になりました。

カメラの性能とビデオ撮影 トップへ

メモリーカードの書き込み性能が上がると共に録画できる画質が当初はHD〜2K〜4K〜8Kへと進化しました。これらの画質は高詳細になればなるほど、莫大メモリが消費されます。さらにカメラで撮影できたとしても編集するパソコンのSSDやHDDなどの記憶媒体の消費が激しくなります。さらにデーターが非常に大きいのでCPUの性能にも大きな負担がかかってきます。

この録画画質は目的によりフルHD〜4Kと選ぶ様になりますが、例えば4Kの60Pでは低い性能のメモリーでは書き込みが出来なかったり、オーバーヒートして途中で停止し録画できない場合が出てきます。目的に寄って映像画質は選ぶべきで、普通の1920x1080pixのモニターであれば、フルHDの60pでも十分滑らかな映像を撮影することができます。

この時のファイルサイズは、被写体にも寄ります拡大するとボヤけるものの通常視聴では問題のないと感じました。SDカードのみのエントリー機などでは書き込み速度が速いものを利用し、スムーズに撮影できた方が楽しいと思います。ちなみに、使用したものはClass10のUHS3で30MB/s(秒)と表記されていました。SDカードでは、2022.7現在「ビデオスピードクラス V90 90MB/s(秒)」が最高速の様です。

これに対し上記画像のXQDには読み:440MB/s(秒)で書込み速度が400MB/S(秒)となっています。

さらにCF Expressでは1700MB/s(秒)のみ記載されています。書込みでXQDと比較すると4.25倍の速度が出ています。

動画撮影と音声収録 トップへ

インドアで撮影する場合は殆ど問題が出ませんが、野外で撮影する場合、微風でもカメラ本体のマイクが拾ってしまい、それがあまりに大音量だと映像を台無しにする場合があります。こんな時に活躍してくれるのが、外部マイクとウインドマフ(モフモフ)です。この外部マイクには、カメラからの振動をマイクに伝えにくい構造になっています。

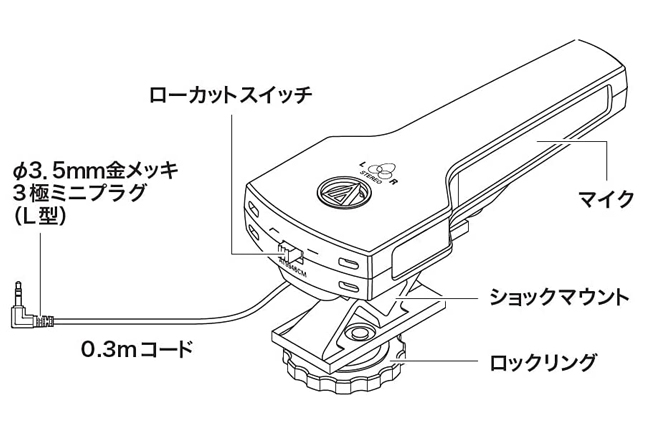

数あるマイクメーカーの中から選んだのが、レコードのカートリッジ関係の販売をしていたAudioTechnicaの 「AT9946CM」です。これを選んだのは、左右のステレオマイクに加え先端にフロントマイクが搭載されている3マイク方式でした。ステレオ感を出したいので集音方向がはきり分かれているのが撮影目的に合っていたからです。サイズは他のメーカーに比べて大きいのがご愛嬌ですが、納得の形状と思っています。ウインドマフを付けると少し目立ちますが、カメラ上にネズミのおもちゃを載せている様にも見えます。

audio-technica AT9946CM トップへ

AudioTechnica AT9946Cの外観と各部説明。

かなり大きなウインドマフ

AudioTechnica AT9946Cの集音部分と拡大画像。

AudioTechnica AT9946Cの前側の集音部分と柔軟性のあるマウント。

Z6IIに装着 トップへ

Z6IIのホットシューにAudioTechnica AT9946CMを装着

Z6IIのホットシューにAudioTechnica AT9946CMを装着した背面の画像と端子接続

Z6II搭載のマイクで大きなウインドマフが目立ちます。

動画撮影は、Z6IIなどでは、4Kで60pが可能となりましたが、大容量のメモリーカードが必要です。このZ50では最大が30Pで、3840×2160(4K UHD):30p/25p/24pの選択が可能となっています。さらに1920×1080は120p/100p/60p/50p/30p/25p/24p対応となっています。内臓マイクはボディ上面のEVFの左右に内蔵ステレオマイクの小さな穴があります。内蔵マイクの音質はかなり良いのですが、風に対しては無防備で、ちょっとした風でも「バリバリ」と映像を台無しにしてしまいます。さらに上質を求めるのであれば音声のモニタリングをする事です。ボディ左側にある端子にはヘッドホン端子にイヤホンなどを接続することで録音の状況を把握できます。しかし、Z50やZfcには「イヤホン端子」が無いので音声モニターはできません。

この様にウインドマフ装備の外付けマイクは、ノイズを低減してくれる強力なアクセサリーとなってくれます。

ウインドマフは風切り音に抜群の効果! トップへ

【サンプル画像1 風切り音確認用】撮影:NIKON1 J5+10-30mmf/3.5-5.6 PD 1920x1080 60p 場所:奥多摩町川井

こちらは、NIKON1 J5で撮影したノイズサンプルです。撮影は1920x1080 60pで撮影しています。 映像では、あまり強い風が吹いていない様ですが、マイクはかなり大きな音で拾ってしまっています。ちなみに、マイクはカメラ上面のレンズの左右についていますが、風切り対策はできませんし、このクラスでは、マイク端子も装備されていません。

撮影:NIKON1 J5+10-30mmf/3.5-5.6 PD 1920x1080 60p ISO160 1/800 f5.6 0段 640x360にリサイズ

サンプル画像 ウインドマフ無し動画1 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

撮影:NIKON Z6II+FTZII+TC-14EIII+AF-S200-500mmE f5.6 700mm 3840x2160 30fps ISO125 1/60 f11 0段 640x360にリサイズ

サンプル画像 ウインドマフ無し動画2 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

こちらの動画は、今やディスコンとなった人気機種だったD500を使って4K UHDで撮影したものです。使用レンズは、D700の頃からある大三元レンズと言われていた24-70mmf2.8Gです。撮影環境は、風のある日でかなりの風切り音が入っています。この頃は動画にあまり神経を使っていなかったのでしょうか、パーンするとカチャカチャと大きなオートフォーカス時の音が入っています。

撮影:NIKON D500+AF-S24-70mmE f2.8 4K UHD 30fps 640x360にリサイズ

進化していくミラーレス一眼 トップへ

今までの一眼レフの動画は、おまけ程度でしたが、ミラーレス一眼になるとかなりレベルが違っていました。流石に4K60Pは素晴らしい画質で満足しましたが、内蔵マイクでは弱い風でもバリバリと風音を拾ってしまい折角の動画を台無しにしてしまいました。

これを防ぐのはウンドマフ付きの専用外部マイクが必要とシミジミ感じました。最近のミラーレスカメラは、最低でもFULL HDで60フレームが取れますので、これを動画記録にしないのは勿体無いと思い上記の外部マイクを手に入れました。

装着はホットシューに差し込んて、カメラのマイク端子に3.5mmジャックを差し込むだけです。このウインドマフは防風効果が大きいことがわかりました。ミラーレス一眼はレンズ交換ができますので、超広角レンズ〜超望遠レンズまでの動画を撮影することができます。ただし超望遠レンズを使う場合は三脚があるとブレがピタリと止まります。

サンプル画像1 風切り効果確認用 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

下のウミネコの撮影動画は観察小屋の窓から撮影したものです。マイクは高さ制限がありシューには装着出来ないので、線を繋いで窓枠に置いて撮影しています。

風の状態は常に吹いている状況で、遠くに蝉の鳴き声が背景になっています。ご覧の様にウミネコの手前にある草が靡いています。内蔵マイクのみでは、バリバリと大きな風切り音が入っているはずです。

収録されていた時の風の状況では、ウインドマフがかなり効いていて効果を感じます。ウミネコの羽がめくれる位のが強い風が時々吹き、少し大きめ風切り音が入っています。弱い風ではノイズが少なく、強い風では人間の耳普段で聞いている音に非常に近く感じました。本体背面にはローカットスイッチ(PAT.)によりワンタッチで振動、風などの雑音を低減することができます。

Z50でより良い画質で録画と100pで撮影したものの、メモリーカードの性能が悪かったのか、録画途中で停止してしまいました。60pでは全く問題なく撮影ができました。下のムビーはZ6IIでファイルサイズが大きくならない様に、同じく1920x1080 60pで撮影いたしました。

撮影:NIKON Z6II+FTZII+TC-14EIII+AF-S200-500mmE f5.6 700mm 1920x1080 60fps ISO200 1/1000 f8 -1段 640x360にリサイズ

サンプル画像2 風切り効果確認用 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

かなり離れた位置で餌を取る行動をしていたアオサギを収めたものです。レンズは1.4xテレコン装着で目一杯の700mmです。

手前の水草が風で揺れているのが見えます。やはり8月近くなっているので、周りの木々からかなりの音量の蝉しぐれが聞こえます。

撮影:NIKON Z6II+FTZII+TC-14EIII+AF-S200-500mmE f5.6 700mm 1920x1080 60fps ISO180 1/1000 f8 -1段 640x360にリサイズ

サンプル画像3 風切り効果確認用 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

風で揺れる草むらの中に見つけた黄色の花びらのキクイモに寄ってきたクマバチが留まると思いきや 行ってしまった一瞬を捉えました。

撮影:NIKON Z6II+FTZII+TC-14EIII+AF-S200-500mmE f5.6 700mm 1920x1080 60fps ISO160 1/500 f8 0段 640x360にリサイズ

サンプル画像4 風切り効果確認用 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

8月の中旬、主にツクツクボウシが鳴き声が騒がしい蝉時雨の中、アブラゼミが1本の木に縦に3匹たかっていた内の1匹。

撮影:NIKON Z6II+FTZII+TC-14EIII+AF-S200-500mmE f5.6 700mm 1920x1080 60fps ISO160 1/500 f8 0段 640x360にリサイズ

サンプル画像5 風切り効果確認用 1920x1080を640x360リサイズ トップへ

9月の上旬、奥多摩町の川井キャンプ場の様子を描いた動画。音声は外部マイク(audio-technica AT9946CM)を使用。

撮影:NIKON Zfc+16mm-50mm 1920x1080 60fps 640x360にリサイズ

撮影動画をし易くするリモコングリップ トップへ

SmallRig3070

+ML-L7

NIKONからVlogが撮影し易いカメラとしてファインダー無しのZ30が発売されました。これと同時にSmallRigトライポッドグリップ3070,リモコン ML-L7のセットが2022.8.5発売され早速注文しました。

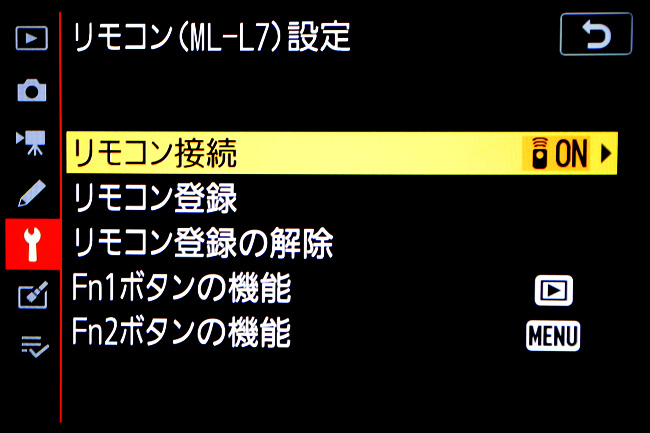

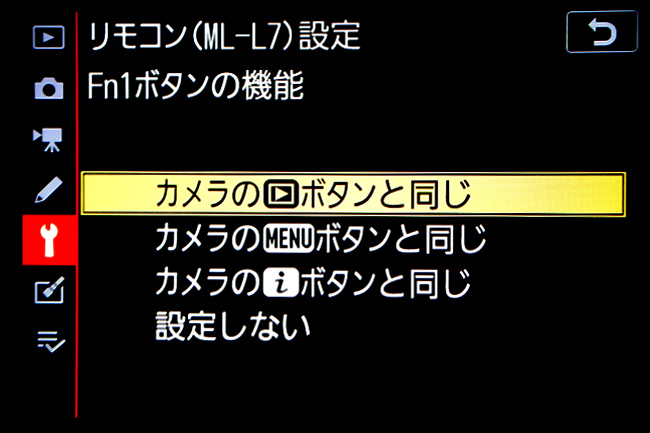

この中のNIKON ML-L7はマルチ操作ができるリモコンで、現在対応機種は、Z30,Z50,Z fcとZ6II*,Z7II*と一部のコンデジとBluetooth接続できます。このリモコンでは、カメラで操作せずに、撮影、動画録画、再生、早送り、停止などができます。そのほかにFn1とFn2に設定ができ、初期設定では再生、メニューとなっています。またFnボタンには、初期設定でFn1には「再生」Fn3には「メニュー」が割り当てられていていますが、制限はありますが別の割り当てもできます。

ZfcやZ50でムービー録画するときには、録画ボタンがカメラ上部にあると探さなけらばならなりません。しかし手元のグリップにあるので液晶を見ながらでも押せ録画できるので、とてもやりやすそうです。 注:※要ファームウェアをVer.1.40以降にアップデート

カメラに装着したリモコングリップSmallRig3070+ML-L7 トップへ

下の画像は机上に置いたときのSmallRig3070を装着したカメラです。この小型三脚は自由雲台の様にカメラの角度は変えられませんので、置いて使用する場合は水平の注意が必要です。ちなみにカメラ取り付け部下にあるボタンは、90度でクリックする回転用のボタンでした。後で気がつきましたが、脚を開いた時グリップ下部にある蓋を開けると、予備のSDカードを収納するスペースがあります。

左からZ50に装着した時のの背面、Zfcに装着した時の背面と前面の状態です。

滑り止め加工がされた持ち手部分と角度調整様のボタン

脚を開いて裏返しにすると、予備のSDカードを入れるスペースがあります。

持った時の感想 トップへ

ミニ三脚を閉じるとグリップになります。形状が丸みがあり滑り止め加工がされ安心感あります。

カメラを取り付けてグリップを持って撮影スタイルにした感じですが、目の前に液晶モニターがくる様に、カメラを持ち上げて撮影すると思いますが、片手で行うとかなり重く感じます。女性の方では長時間持って撮影するのは大変かもしれません。対策としては右手はグリップを持ち左手はレンズあたりに手を添えるとかなり楽な体勢になります。

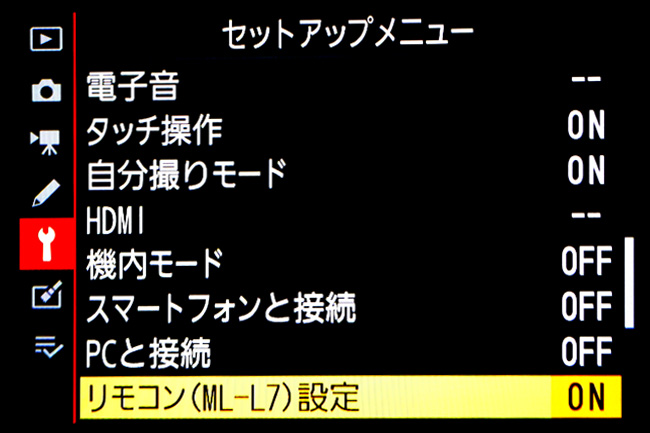

リモコンML-L7と接続設定 トップへ

NIKON ML-L7

このリモコンは撮影時だけではなく、撮影した動画をHDMIケーブルで大きなモニターに映し出すときに、遠隔操作ができるの丸印が付いたのが「録画ボタン」で、シルバーの大きな丸の部分が「シャッターボタン」です。マルチセレクターは、MENU選択カーソル移動と決定に使えます。マルチセレクターの下にはFnボタンが2つあります。初期設定でFn1が再生、Fn2が「メニューボタン」と設定されていました。 ここは指定の機能の中から変更可能です。一番上の「−と+」は画像拡大・縮小ができました。

リモコンは自動的には接続しません。右上角にあるLEDが点滅してBluetooth未接続を表します。リモコン(ML-L7)設定メニューの「リモコンの登録」を選び、銀色のリモコンマークはカメラとの接続用でこれを3秒ほど押登録します。これでカメラとリモコンはBluetoothで接続しました。

リモコンML-L7にはカメラと同じ機能があり、大概の機能が揃っていると云う感じでした。撮影はリモコンが届く範囲で離れた位置にカメラを固定する静止画や動画撮影にも使えるかもしれません。

また、リモコンのFn1・Fn2には右下の中から割り当てることができます。

このリモコンと、カメラとの接続は、リモコンML-L7(設定)のリモコン登録の指示に従って接続します。接続は電源スイッチを切ったり、接続相手が見つからなくなって1分経過した時には接続解除されてしまうので、使うときには改めて接続する事になります。

撮影時は、スイッチ類が手元にあるので比較的スムーズに行えます。

Z50にSmallRIg3070+MLーL7を装着 トップへ

カメラをグリップに取り付けで動画を撮る場合、レンズの重さが使いやすさを左右します。Z30のレンズキットにも採用されているZ16-50mmVRは、いわゆるプラマウントの軽量レンズですが以外に画質が良いので「軽いは正義」と感じさせてくれるズームレンズです。撮影時の手首への負担も少なそうな感じがします。画質モードは1920x1080のフルHDで60pで撮るとかなりいい画が取れるので撮影・保存に負担が少なくていいと感じました。

Zfcにウインドマフ付きマイクを加えたSmallRIg3070 トップへ

屋内ではフォーカス音や入ったりする程度であまり出番がありませんが、屋外で動画撮影をすると微風でも本体内蔵マイクがゴーゴー入ったり強風だとバリバリと強く拾ってしまうときがあります。こんなときにウィンドマフ付きマイクが効果を発揮します。このマイクは撮影対象が自然ステレオ収録用の3マイク内蔵品です。景色の撮影はカメラのブレ防止に三脚を使用しますが、リモコンを利用すると振動を抑えられます。

SmallRIg3070はコンデジでも使用可能 トップへ

SmallRig3070自体は、Z30、Z50、Zfcの他に、軽い旧NIKON1やさらに軽いコンデジなどの動画撮影にも使えます。ただし、古い4K搭載カメラは15fpsが多く、動画撮影はフルHD60pでは滑らかに撮影可能出来ます。

ちなみにこのSmallRig3070の耐荷重トータルで約1500gとなっていますので、フルサイズミラーレスに重いレンズの装着は注意が必要です。試しにZ6II(705g)+Z14−30mmS(485g)計:1190gを装着してみると耐荷重範囲内であっても、揺さぶると不安を感じました。

付録:マイク端子無しカメラの対策 トップへ

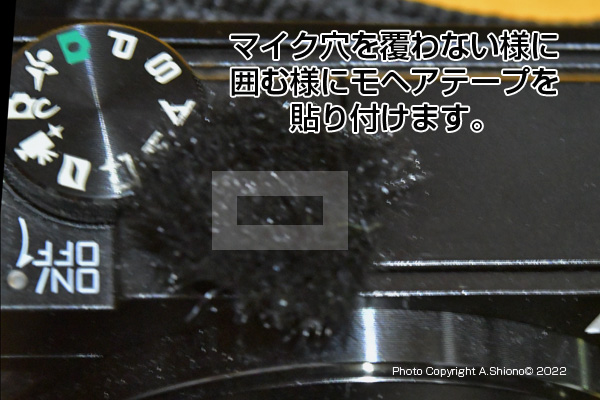

これらのマイク端子がないコンデジ等で野外で動画を撮る場合は、内蔵マイクの穴の周りにウインドマフの様な起毛素材を囲む様に貼り付けると、ある程度風切り音が低減できる筈です。そこで手元にあった短毛起毛タイプの隙間テープ切って、J5の上面にあるマイク穴を囲む様に上下左右囲む様に取り付けてみました。

テストは、扇風機の70cm位の正面で、弱と中、最強の風の状態を録画してみました。弱風の時でもウインドマフ無しのノーマルの場合だと、バリバリとノイズが入りますが、仮のウイドマフの状態でも外に流れていたラジオの音声が気候エル程度に入っていたので効果はでていました。流石に強風では、人間の耳でも大きな風切り音が聞こえる状態ですので、野外でも強風でなければ効果がありそうです。

隙間モヘアシールは毛足8mmを使用。粘着部分を毛足部のギリギリまでカットします。

NIKON1 J5とP300のマイクの位置とJ5のマイクの周りモヘアテープを囲む様に貼り付けます。

NIKON1 J5のマイクの位置に取り付けた手作りウインドマフ

手作りウインドマフの扇風機風切り音テスト トップへ

扇風機の前約70cmにこの手作りウインドマフを上部左右にあるマイク穴を囲む様に貼り付けた、NIKON1 J5を三脚に固定して台風試験をしてみました。スイッチON時 風量:弱、風量:中、風量:強と切り替えて収録しました。弱風ではノーマルでは風切り音が防げている様です。独立した外付けマイクと違いマイクが本体にある為、ズーミング等動作音が直接入ってしまうのが難点ですが、ほどほどの効果 がありました。

撮影:NIKON1 J5+10-30mmf/3.5-5.6 PD 1920x1080 60p 640x360にリサイズ

撮影した動画をTVやモニターでチェック トップへ

カメラによってHDMIプラグの形状が違います。左はHDMIミニ端子 右はHDMIマイクロ端子

3タイプのHDMIプラグ。モニターのHDMIが1ポートの時は短延長ケーブルがあると便利

デジカメで撮ったムービーは、サイズが大きいため、パソコンに保存すると容量をかなり圧迫する可能性があります。パソコンに移動する前に、カメラのモニターで確認するよりも、パソコンやテレビの大きなモニターの画面で確認した方が、画質の品質を確認しやすくなります。 さてモニターに接続するには、HDMIケーブルが必要ですが、一般のHDMIケーブルは両端がノーマルタイプのプラグです。

しかし、一眼レフやミラーレスカメラなどはスペースの関係で、小型の物が使われています。ちなみに手元のあるカメラでは、フルサイズカメラには「MiniHDMIタイプ」APSーCカメラ・コンデジ等には「MicroHDMIタイプ」が使われていました。接続方法は、以前HDMI切替機を使っていましたがトラブルがあったりで、現在は直接接続が安全と感じています。かといってモニター背面の隠れる場所にあるHDMIソケットに、プラグを差し替えるにはとても面倒です。こんな挿しにくい場所にあるソケットにプラグをより挿し替えやすくするために、短い延長HDMIケーブルを入手しました。

このお陰で複数の機材の接続・切替を面倒なくすることができます。このケーブルの端にカメラのソケットサイズに合ったプラグを差替えれば映像を大きなモニターに映し出し事ができます。これでお気軽に映像チェック・閲覧ができます。

映像の操作は、カメラ本体でも出来ますが、このNIKON ML-L7はマルチセレクター搭載で手の中で再生操作が出来るので、撮影以外の使用でもとても使い易く感じました。

HDMI商品をAmazonで見る

移 動: ミラーレス一眼カメラとメモリーカード カメラの性能とビデオ撮影 動画撮影と音声収録 audio-technica AT9946CM Z6IIに装着 ウインドマフは風切り音に抜群の効果! サンプル画像 ウインドマフ無し動画1 サンプル画像 ウインドマフ無し動画2 サンプル画像1:風切り効果確認用1 サンプル画像2:風切り効果確認用2 進化していくミラーレス一眼 リモコングリップSmallRig3070+ML-L7 リモコンML-L7と接続設定 SmallRIg3070はコンデジでも使用可能 付録:マイク端子無しカメラの対策 手作りウインドマフ風切り音テスト 撮影した動画をTVやモニターでチェック

Nikon Z50機能編

Z50で野鳥撮影

フルサイズとの比較

Z50とZ6IIの外観の違い

背面の操作ボタンの違い

手軽になったUSB充電

Z50のWズームレンズキット

Z50関連記事

NIKON Zシリーズを見る

〔amazonでNIKON一眼ボディを調べる〕CHSのIROIROサイト:人気サイト トップへ