野鳥サイト

【NIKONの製品】

amazonで調べる

【カメラ関係】

Nikon

デジタル一眼レフカメラ

D500 ボディー

Nikon D5

※プロが使う12コマ/秒の

デジタル一眼レフカメラ

Nikon

デジタル一眼レフカメラ

D810 ボディー

※D800が更に進化!

Nikon 望遠ズームレンズ

AF-S NIKKOR 200-500mm f/5.6E ED VR

※お手頃な純正品の超望遠ズーム!

TAMRON 超望遠ズームレンズ

SP 150-600mm F5-6.3 Di VC USD G2

ニコン用 フルサイズ対応 A022N

Nikon 単焦点レンズ AF-S NIKKOR 600mm f/4E FL ED VR

Nikon

リモートコード MC-36AN

SLIK 三脚

カーボンマスター

824 PRO N

4段 中型 記念キット

掲載データ“禁転載”

低価格超望遠ズームレンズ タムロン A011との比較

NIKKOR AF-S 200-500mmE ED

移 動: 太く重いニコン 各スイッチの比較 フード装着状態比較 レンズの直径比較 重量の差 TC-14EIIIで野鳥撮影 NIKON Z+SP150−600mm(A011)

リンク: NIKON Z6:新マウントのミラーレスカメラ Z6と超望遠レンズで野鳥撮影 野鳥公園で野鳥撮影

ニコンから低価格超望遠ズーム AF-S 200-500mmE ED トップへ

このNIKKOR 200-500mm f5.6E ED VRが発売されるまで、ニコンの超望遠レンズは実売価格100万円前後で、一般の人が手を出せる15万円前後の低価格のものはなく、タムロンやシグマなどのレンズしか手に入りませんでした。フィルムカメラを使っていた頃はサードパーティーのレンズは黎明期で現在より評判は良くあませんでした。数年前にタムロンA011のレビューを見て価格的に勿体無いほど満足いける性能でした。

f5.6レンズは1.4xテレコンが使えるメリット

基本的にサードパーティの超望遠ズームレンズは、焦点距離が150-600mmがメインとなっています。f値は5〜6.3程度となっています。テレ端は、ニコンの最大焦点距離の500mmに対して1.2倍となる600mmとなっています。シグマからは1.4xテコン付きのレンズも販売されています。しかし、望遠側ではf値は6.3となっています。付属のテレコン装着時にはオートフォーカスがf8対応のカメラでも、f値がオーバーしています。このためオートフォーカスは不可能で、テレ端あたりのf6.3は大きな壁になっています。

これに対してニコンのIKKOR 200-500mm f5.6E ED VRは、f値が5.6固定です。1.4xテコンを装着してもズーム全域でオートフォーカスが利用可能となります。f値8になりますが、焦点距離は装着時で700mmとなり、APS-Cでは35mm換算1050mmf8となりタムロンA011の900mm時のf6.3を150mm超えます。これが低価格望遠ズームレンズでのテレコン対応が、ニコンの答えかもしれません。しかし、実際の撮影で気になるところがありました。撮影画像を見てみると、性能の良いと言われているTC-14EIIIでも等倍比較ではシャープさがかなり失われてしまっているのがわかります。

残念なフォーカススピード

タムロンA011は、レリーズを半押しすると、ガッガッとフォーカス合焦する(このレンズは流し撮り対策品)に対して、NIKONNのこのレンズは撮影条件によっては1〜2秒位かかる場合があります。被写体のコントラストが少ないためでしょうか、ピントを探しいる動作です。早々のファームウェアーの対策をお願いしたいところです。(小型の野鳥は2秒もするといなくなってしまいます。)重量増加に加えてこの反応では、あまり持ち出しする気が出ず、使用することが減ってしまいました。これは頑張った高額レンスを販売しているニコンがそこまではしなくていいと取れる様に感じました。これではサードパーティの製品にこのクラスの製品の需要をに持っていかれる可能性を示しています。手元にはZ6が加わりましたが、現在は重いニコンの200-500mmにしか対応しておらず、SP150-600mm(A011)の様に優れた軽量なシステムで撮影ができません。タムロンさんには一早いご対応を期待したいます。

太く重いニコンと細く軽いタムロンA011 トップへ

上の画像ははNIKKOR 200-500mm f5.6E ED VRでとTAMRON SP150-600mmf5.6-6.3(A011)旧製品の比較です。フィルター径は95mmと同じですが、タムロンがズームリング部分が細くなっているのに対して、ニコンの200-500mmはズームリング部分が太く、ピントリングは幾分細くなっています。しかし細いタムロンに比べるとかなり太く見えます。

これは1.4xテレコンを装着してf8対応カメラで、オートフォーカスが可能なf5.6通しの超望遠ズームのニコンと、軽く使いやすい太さで設計したタムロンのポリシーの差を感じます。

スイッチ類の外観比較など トップへ

本体左側面には、両レンズとも各スイッチ類が上から下まで並んでいます。

【NIKKOR 200-500mm f5.6E ED VR】

ニコンのこのレンズは、上から焦点スイッチ、オートフォーカス距離設定、VR(手ぶれ補正)、VRノーマル、VRスポーツの各スイッチです。こちらのレンズはVRの動作を選べます。左に見えるのは、200mm状態でのロックスイッチです。レンズをぶら下げている時にレンズの重さで伸びてしまうのを防止する為ですが、このレンズはズーム回転が重い分、現在まで不用意には伸びていません。

【TAMRON SP150-600mm f5-6.3VC】

もう一方のTAMRON A011(旧製品)は上から、オートフォーカス距離スイッチ、オートフォーカスON/OFF、手ブレスイッチです。このレンズはズーム操作が軽いため持ち運び中に自然に伸びてしまいます。このためレンズ伸び止のロックスイッチが反対(右)側に付いています。

【三脚座について】

三脚座は180度回転させてハンドルにすると持ち運びに便利です。タムロンは短いですが、上部が指に沿うよう、波型になっていて後ろ側に引っかかりがあります。それ対してニッコール200-500mmは三脚座が長くなっていますが後ろは斜めになっています。このためニコンは引っ掛かりがないので握った時の引っかかりの安心感が少なくなっています。また三脚座の幅も狭いのでテーブルなどに置いた時、安定感がなく倒れやすくなっています。もう少し幅があった方がいいかもしれません。

フード装着状態外観比較 トップへ

上の写真の上段はニコンD500にNIKKOR 200-500mm f5.6E ED VRにフードを装着した状態です。その下は、同じニコンD500にタムロンの150-600mm(A011)を装着してフードを付けたものです。

比較すると一目で胴鏡のサイズが違うのがわかります。タムロンをズーミングでテレ端に伸ばすと、この部分の胴鏡の太さはズームリングより一段細くなっています。タムロンの方はズーミングすると見た目はあまりよくありませんが、手が小さめの方にはとてもラクに操作ができますし、このお陰で重量を抑えています。

右上の画像はニコンの200-500mmレンズのフード部分にタムロンの150-600mm(A011)のフードを入れてみた写真です。フィルター径はともに95mmですがニコンは広角側が狭いのに関わらず、直径は大きくなっています。試しにタムロンのものをニコンフードに入れて見ると、すっぽり入ってしまいました。しかしフィルター径は同じなのですが、これがニコンが開放絞りf5.6にこだわった結果かもしれません。

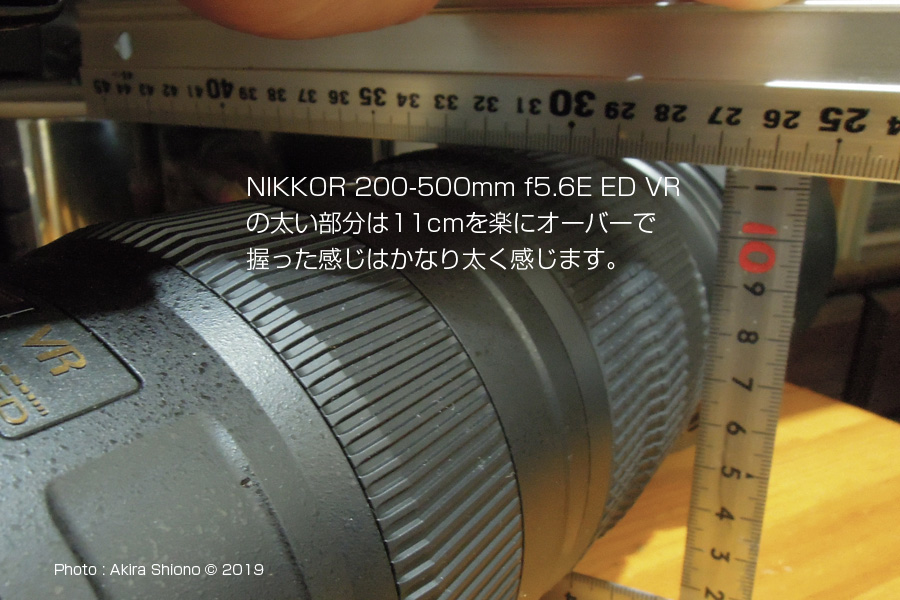

ズームリング・ピントリングの直径比較 トップへ

実際この2つの超望遠ズームレンズを手に取った時に感じたのは、ズームリングの太さの差でした。 画像だけですと広角側の遠近誇張などがあるために大まかな大きさを曲げ尺で測ってみました。上の画像にあります様に、太さの差がどれくらいあるのか実測して見ることにしました。本来は大きなノギスが正確なのですが、手元にないため曲尺と物差しで測りました。

左上の画像はニコンの200-500mmレンズのフォーカスリング部分で、ピント合わせなど握る部分になります。大まかな数値ですが、ニコンが10.5cm程度で、タムロンA011が9.7cmくらいありました。

下はニコンの200-500mmレンズの2段になったズームリング部分の直径で細い部分で、10.6cm位で太い部分は11.4cm位あります。

ズームリング・ピントリングの太さ計測 トップへ

上では見た目の直径の違いを測ってみましたが、実際に握った感じは太さの方が実感でいると周囲の長さを測ることにしました。

ズームリングの周囲の実測値は、ニコン200-500mmの太い方で、約33cmありました。 もう一方のタムロン150-600mm(A011)が約27cmと約6cmの差がありました。

フォーカスリングの周囲の実測値は、ニコン200-500mmの太い方で、約30cmありました。 もう一方のタムロン150-600mm(A011)が約28cmとこちらは開きが少なく、約2cmの差がありました。

気になる重量の差とズームリング トップへ

写真で比較すると、スリムなにタムロンA011に比べ、ニコンの200-500mmf5.6Eは、長さは9.7mm長くボリューミーの為、2回り位大きく見えます。また重量は、タムロンA011が三脚座込で1,951gなのに対して、ニコン200-500mmf5.6Eは三脚座込で2,300gと349g重く軽い標準レンズを足したような重さです。実際D500に装着して構えて見ると、タムロンA011で撮影に慣れてしまったせいか、かなり重く感じてしまいます。何回か使用した後であまりに重量差を感じ、簡単なバネバカリで重さを測って見るとTAMRON150-600mm(A011)が約2kg、ニコン200-500mmは約2.5kgあり約500gの差がありました。このタムロンA011レンズは5年くらい使って、2kg程度のレンズの手持ち撮影には慣れてきました。しかし重量差がこれほどあるのかと驚きました。これを抱えながら鳥を追いかけて行くには筋肉が必要になりそうです。

ニコン200-500mmf5.6Eでもう一つ気になる所は、ズームリングの回転角度で時計の文字盤でいうと、真上の12時の位置(200mm)から左回りで7時の位置で500mmとなります。

タムロンA011も調べてみました。真上の12時の位置(150mm)から左回りで7時の位置で600mmとなります。

回転角度はほぼ同じですが、ニコンが2.5倍ズームでタムロンA011は4倍ズームでした。ニコンは回している割にはズーム倍率が上がらないので、径が太いために沢山回している感じがしたのだと思えます。撮影距離がおおよそ判る時は、レンズを構える前にズーミングすると楽なことがわかりました。

このレンズのメリットは、最短撮影距離がタムロンA011の2.7mから2.2mと50cmも短くなったので、昆虫や野草の撮影も以前より撮影範囲が広がると期待しています。そのほか三脚台座が長くなったので、180度回して三脚座をハンドルにする時には持ちやすくなりました。

D500+AF-S 200-500mmf5.6E+TC-14EIIIで野鳥撮影 トップへ

このレンズにTC14EIIIを接続してタムロン150-600mmのDXモードに対応するために1050mm相当で撮影してみました。TAMRONのDXモード900mmより焦点距離が150mm多い状態です。画角は1.16倍となりますが、実売5万円以上していた製品なので、幾分シャープさが失われているのが残念です。しかし救いはオートフォーカスで撮影出来ることです。500mm(APS-C時700mm)に1.4xテレコン接続時(APS-C時1050mm)となり、SP150-600mm(A011)のAPS-C時900mmを超えます。NIKKOR AF-S200-500mmE本体の状態より、正直なところシャープさが甘くなるのが残念です。

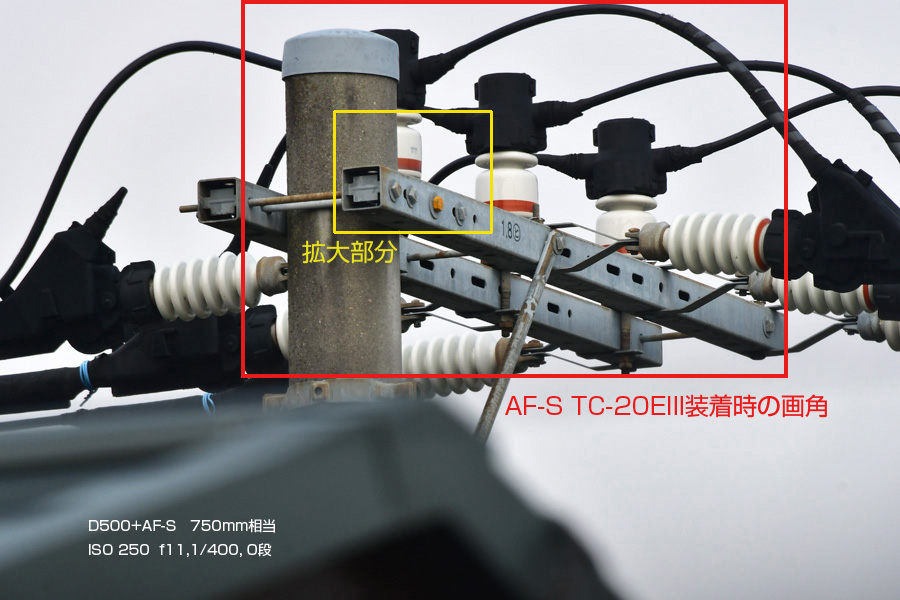

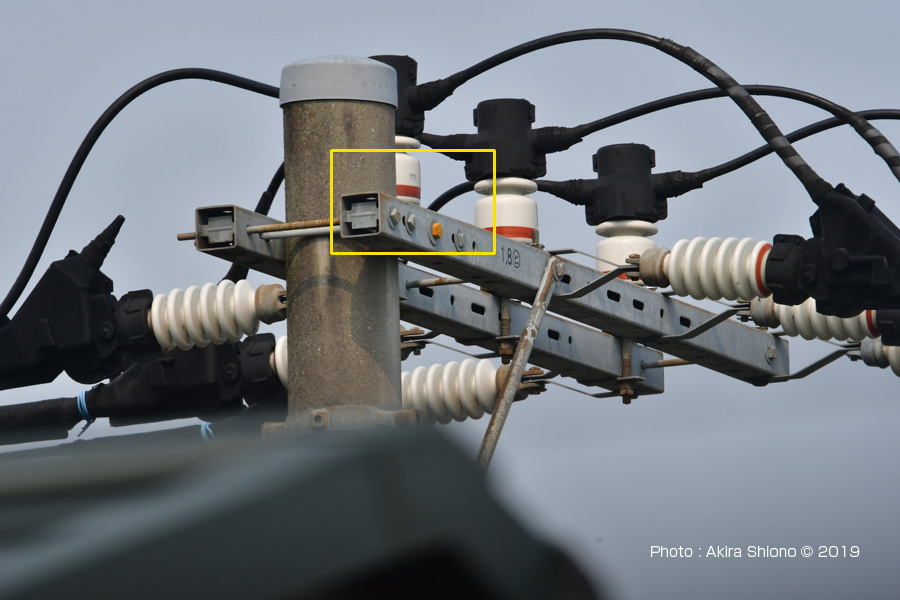

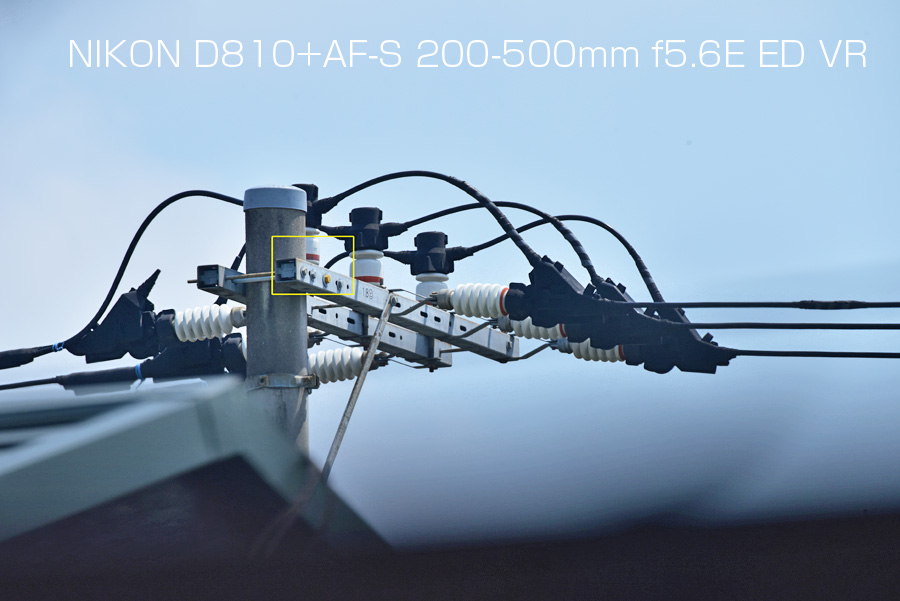

D500+AF-S 200-500mmf5.6E EDとタムロンA011のテレ端画像比較 トップへ

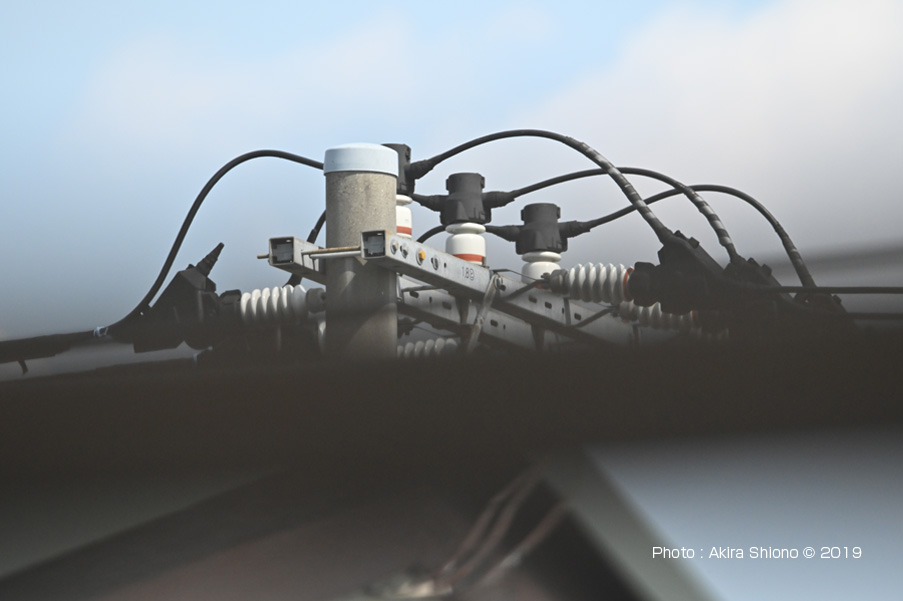

下の画像は各レンズにNIKON D500を接続して、三脚に固定してこの2つのレンズでほぼ同じ箇所を撮影したものです。タムロンがテレ端が600mm、ニコンがテレ端が500mmでほぼ同じ大きさになるようにわずかに拡大しています。

左側の標準画像ではほぼ違いがわかりませんが、アップ画像を比べてみますと、タムロンはエッジ部分が滲んでわずかに偽色が出ています。赤い帯の入ってガイシに描かれている「NGK 81-2」の文字と電柱のコンクリートの素材が、ニコンの方が粒立って見えていますが、タムロンA011は滲んで見えます。

一番下には参考画像としてD810+NIKKOR 200-600mm f5.6E ED VRのテレコン無しの画像を付け加えました。画角はFX(フルサイズ)なので正味500mmで画角はAPS-Cに比べると150%広く写るので目標物は小さくなります。このサイズで撮影したものを同サイズにトリミングしてみました。

一番下には参考画像としてD810+NIKKOR 200-600mm f5.6E ED VRのテレコン無しの画像を付け加えました。画角はFX(フルサイズ)なので正味500mmで画角はAPS-Cに比べると150%広く写るので目標物は小さくなります。このサイズで撮影したものを同サイズにトリミングしてみました。

さすがフルサイズ36メガピクセルはトリミング耐性が良く、APS-CのD500の750mmの画像よりも細かく再現されています。このことを考えると、36MPのフルサイズは画角は広くなってしまいますが、拡大してトリミングしてもAPS-Cに匹敵か負けない表現力がありましたので、この方法もありかなぁと感じました。

付録:NIKON Z6でタムロンSP150−600mm(A011)装着 トップへ

NIKON Zシリーズが発売されてから、タムロンSP150-600mm(A011)が使用できないとアナウンスがありました。TAMRONサイトでは、現時点で対応作業を始めているとのことですが、このA011に関しては、今後ファームウェアアップデート対応予定機種のリストに掲載されています。注意書きとして「*時期未定のため決定次第、ご案内いたします。」とありました。

実際Zシリーズ(Z6)に接続したらどんな風になるのか、簡単な検証をしてみました。

Z6は、新しいZマウントは直径が大きいので、「FTZ」のマウントコンバーターをカメラに装着しないと、Fマウントレンズは接続できません。上の写真はZ6にFTZとSP150−600mm(A011)を接続した画像です。

左下の画像は、この状態でシャッターを半押した状態ですが、AFは全く動きませんでした。右下はマニュアルフォーカスでピントを合わせたものです。このカメラにはピントが合うと、合焦箇所に設定した色付け箇所が現れるのでピント位置がわかりやすくなっています。

このレンズは細く、軽く使いやすいので、ファームウェアーアップデートの対象になるまで待ち通しいです。

★★★★ D500実写レポートは、こちらから ★★★★ トップへ

【ニコンデジタル一眼レフサイトリンク】

〔DX(APS-C)一眼レフ〕

ニコン「D500」で体験する“史上最強の被写体捕捉力1/2”

ニコン「D500」で体験する“史上最強の被写体捕捉力2/2”

〔amazonでNIKON一眼カメラボディ・レンズを調べる〕

〔amazonでNIKON常用レンズを調べる〕

CHSのIROIROサイト:人気サイト トップへ