|

所沢・所沢航空発祥記念館 移 動: 当時活躍した飛行機が間近に見れる博物館 所沢で飛んだ日本初の国産軍用機 YS11エンジン YS11エンジン性能 その他の航空機 縮尺航空機プラモデル リンク: 所沢航空記念公園 日本の戦闘機 零戦展示(〜2013.8迄) 国立科学博物館 大宮鉄道博物館 江戸東京博物館 江戸東京たてもの園 府中郷土の森博物館 小平ガスミュージアム 氷川丸 日本丸 所沢航空発祥記念館 小平ふれあい下水道館 サントリー武蔵野工場 当時活躍した飛行機が間近に見れる博物館 トップへ

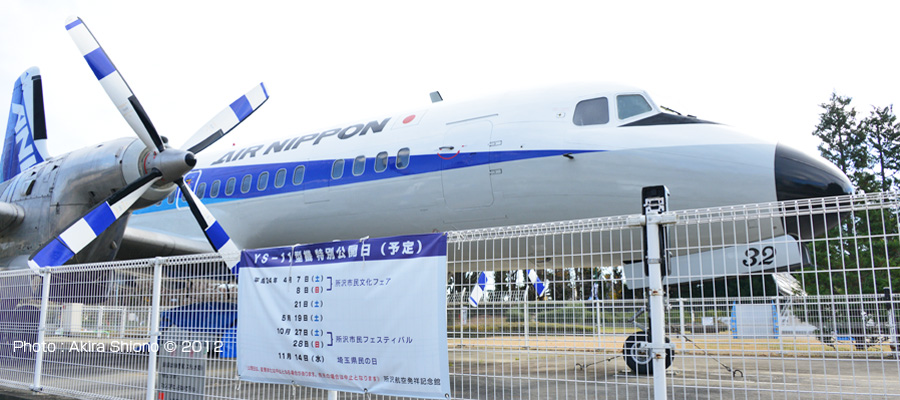

西武新宿線を航空公園駅でおりると、駅前にはかつて国産旅客機のYS-11が展示されていて、まさにここは航空公園駅の象徴となっています。 所沢で飛んだ日本初の国産軍用機 トップへ 明治44年、徳川好敏大尉の設計・制作により日本で始めて作られた軍用機。この前年によ予期練兵場で日本での初飛行に成功した“アンリ・ファルマン機”を参考にして、より高い性能を持つ飛行機を作る事を目的として、所沢飛行場格納庫内で制作された。明治44年10月13日所沢飛行場で、徳川大尉みずからの操縦によって初飛行に成功した。主に操縦訓練や空中偵察教育に使われ、同大尉の設計で4号機までが制作された。

【陸軍会式一号機】

国 名:日本 用途:実験機 年代:1911年(明治44年) エンジン:グノーム空冷回転星形7気筒(50馬力) 翼幅:11.00m 全長:11.00m 自重:450kg 全備重量:550kg 最大速度:72km/h 航続時間:3時間 乗員:1名 会場説明板より YS-11のエンジン トップへ

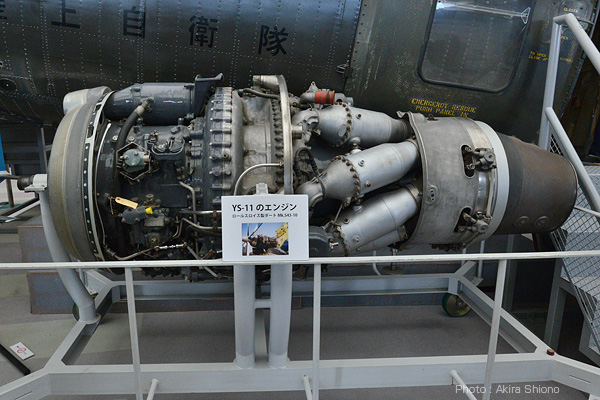

第二次世界大戦でアメリカなどの連合軍に敗戦後、戦力となり占領軍に脅威を与える戦闘機などすべての飛行機が今後使われないように埋設されたといわれています。戦後7年後にサンフランシスコ講和条約で、日本の主権が認められました。これにより、一部の航空機の製造と運行が解除され新しい法律が施行されました。 機体製造は分業化され、新三菱重工業が54.2%、川崎航空機が25.3%、富士重工業が10.3%、日本飛行機が4.9%、新明和工業(飛行艇を製造)が4.7%、昭和飛行機工業0.5%、住友精密工業が0.1%となっています。 ターボロップエンジンの構成は、前方の空気取入口・エンジン内部の圧縮機・燃焼室・タービンと後方の排気口になっています。 圧縮した空気を燃焼室に送り、そこに燃料噴射し燃焼させます。発生した回転エネルギーでを前方のプロペラに伝えます。後方に排出するエネルギーは全体の10〜25%もあると言われています。第二次世界大戦以前の航空機はピストンが星型に配列されたものや液冷V12気筒で、ピストンの上下運動をエネルギーに変えていました。このターボロップエンジンは無駄なエネルギー損失が殆どありません。

(水エタノール噴射あり:A) 2,660eshp(等価軸馬力)/15,000rpm(回転/分) (水エタノール噴射なし:B) プロペラ減速比:0.0775(離陸出力でプロペラ回転数は1,162.5rpm 出力/重量比(eshp/kg):4.9(A)、4.26(B) その他の航空機 トップへ

1969年まで活躍したノースアメリカンの中間練習機T-6Gと国産量産飛行機の第1号 富士T-1B-10

1952年から救難機として使用された陸上自衛隊H-19や、当時活躍した輸送ヘリなども展示  所狭しと各機体が展示されていました。 移 動: 当時活躍した飛行機が間近に見れる博物館 所沢で飛んだ日本初の国産軍用機 YS11エンジン YS11エンジン性能 その他の航空機 縮尺航空機プラモデル リンク: 所沢航空記念公園 日本の戦闘機 零戦展示(〜2013.8迄) 国立科学博物館 大宮鉄道博物館 江戸東京博物館 江戸東京たてもの園 府中郷土の森博物館 小平ガスミュージアム 氷川丸 日本丸 所沢航空発祥記念館 小平ふれあい下水道館 サントリー武蔵野工場 縮尺航空機プラモデル

CHSのIROIROサイト:人気サイト トップへ |