野鳥サイト

砥石でハサミを研ぐ

はさみの名称

研ぐ箇所

【刃物研ぎ/包丁】

包丁の研ぎ

修 理

自転車工具と修理(30p)

新ページのお知らせ

リフォーム

修 理

自転車工具と修理(30p)

諦めないで! 〜ハサミの切れ味が復活!!〜

リンク: 切れ味が復活する!包丁研ぎ

ハサミは自分でも研げる! トップへ

専門業者は据え置きのグラインダーでハサミを研いでいます。家庭ではたまにしか使いませんので、ここでは低価格の砥石を使って、ハサミをご自分で研ぎ切れ味を良くします。

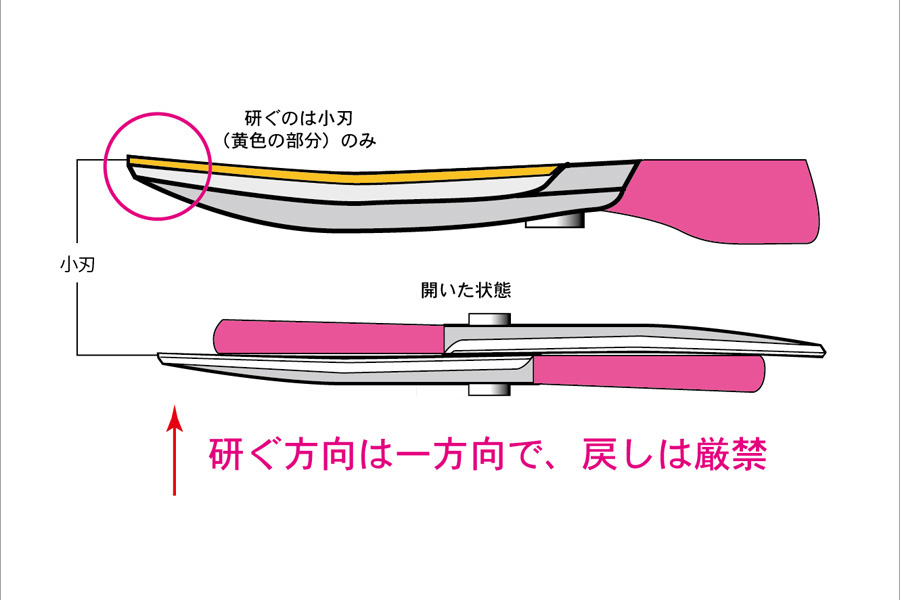

ハサミの刃の部分をよく見ると、刃裏には緩やかなカーブがあります。しかし研ぐのはこちら側ではなく、後にご説明する外側の『小刃』のみの研ぎになります。

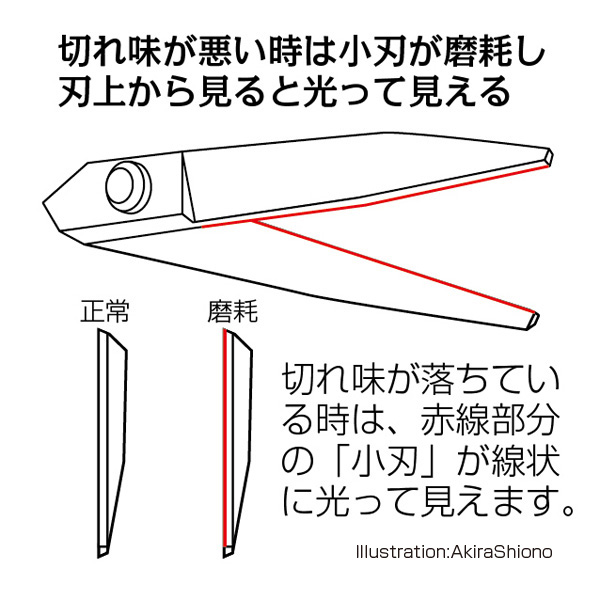

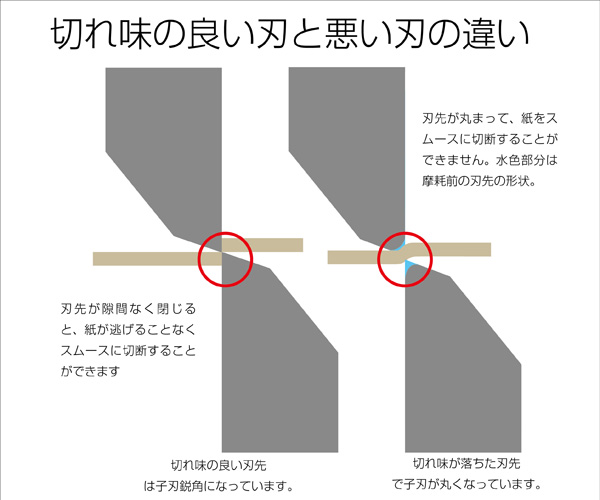

切れ味が悪くなっているハサミは、刃の真上から見ると刃の部分が線状に細く光っています。はさみはこの箇所が切れ味のポイントとなりますので、この状態では最悪の場合噛んでしまい、切れ味がかなり落ちている状態です。間違ってホッチキスの針金を切ってしまったりするだけでも小刃は欠ける可能性があります。ここで刃が欠けていたり、こぼれしている場合は研いでも戻りません。刃を回復するには、卓上グラインダーなどで刃を削らなければなりません。日頃から切る前に注意して作業をすると後々苦労せずに済みます。

切れ味が悪くなっているハサミは、刃の真上から見ると刃の部分が線状に細く光っています。はさみはこの箇所が切れ味のポイントとなりますので、この状態では最悪の場合噛んでしまい、切れ味がかなり落ちている状態です。間違ってホッチキスの針金を切ってしまったりするだけでも小刃は欠ける可能性があります。ここで刃が欠けていたり、こぼれしている場合は研いでも戻りません。刃を回復するには、卓上グラインダーなどで刃を削らなければなりません。日頃から切る前に注意して作業をすると後々苦労せずに済みます。

ハサミは物を裁断する時に刃同士を擦り合わせて切るために、使っているうちに切れ味が悪くなってきます。「切れないや!」と諦めて捨てる前に、ご自分で研いでみてはいかがでしょうか。

自分で出来るはさみ研ぎ トップへ

はさみも色々な種類が出ていますが、サイズは別として研ぎに大きく影響してくるのは構造の違いです。ハサミの左右を留めている部分にある金属部品が、取り外すことができるネジか鋲状の部品(カシメ)で固定されているかに分かれます。比較的大きめの裁ちバサミなどはネジ式のものが多いです。しかし文具用の紙切りばさみ・木鋏・金切鋏等は殆どカシメによる固定式になっています。カシメ式のものはハサミを開いた状態で研ぐ事になります。

また握りバサミは左右の刃を力一杯握って、刃を交差させて刃の部分を外に出して研ぎます。物によっては折れる場合がありますので注意が必要です。これらも一般のハサミと同じように、刃ウラは研ぎ厳禁で切り付(小刃の部分)のみを研ぎます。

〔ハサミ研ぎに必要な道具の一例〕

お手軽に研ぎが出来るのが砥石で、金物店・ホームセンターや、買い物に行けない方はネットでも入手できます。一般的に砥石というと専門的に感じてしまいますが、包丁・はさみ(紙切りはさみもOK)など研げますので持っていると便利です。ハサミなどの刃物は使うたびに金属同士が擦れ合い、摩耗した結果切れ味が落ちます。包丁でも柔らかい物を切っていても、まな板や魚の骨などを切った時にでも切れ味が落ちてきます。

例えば包丁でトマトなどなどを切る時に、包丁の切れ味が落ちていると刃が滑ってしまい危険です。また包丁の切れ味が良いと、料理の仕上がりが奇麗です。

ここで使っている砥石は定番の両面砥石です。写真の物は荒目・中目両面の砥石です。粗目側で刃を付け直し、中目側で滑らかに研ぎ仕上げます。

菜っきり包丁を除く一般的な包丁は両面を研ぎますが、ハサミでこれをやってしまうと切れ味が更に悪くなり、場合によっては使用不能になってしまいます。最初に研ぎの専門業者のお話をしました。グラインダーが無い一般家庭の場合は、研ぐ箇所は、左の写真で標している小刃(コバ)のみになります。良く観察してみると、小刃は意外に角度が緩いのがお分かりになると思います。この角度をイメージして研ぐ事になります。

刃を真上から見てみる:研ぐ箇所と研いではいけない箇所 トップへ

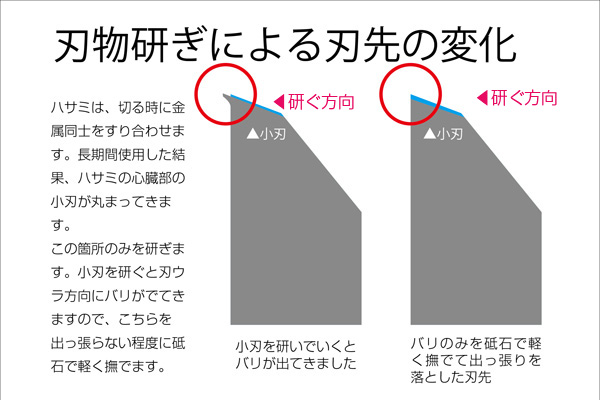

金属部分を擦り合わせながら紙などの物を切断しています。この切断時に切り刃両側の下端に付いている小刃で切り落とします。左右の小刃同士が隙間なく擦り合わせた時に物を噛まずに切り落とすことができます。

ハサミや包丁などの切れない刃物は殆ど、刃先を真上から見ると刃の部分が細く光っています。これは刃が摩耗や潰れて起きている証拠です。切れる刃物はこれがありませんので、研ぐ事によってこれを無くしていきます。但し、しつこいようですが、研ぐ面は上の説明写真の切り刃側からです。刃裏の研ぎをすると逆に切れ味を更に落としてしまいますので厳禁です。

はさみの研ぎ方

ハサミ研ぎは分解できない構造の物は、とてもやりにくいです。最初はあまり使っていないハサミで練習されると良いと思います。しつこい様ですが、研ぐのは小刃のみで、刃ウラへ向かっての一方向研ぎです。逆方向に研ぐと大切な刃の切断面が削れて、切れずに噛んでしまいます。 刃の内側(刃ウラ)は研ぎ厳禁です。

- 砥石を用意して、水が潤滑の役目をするので、本体の色が変わるまで水をかける。

- 分解できる物は分割すると、研ぎやすいです。出来ない物は開いておく。

- 湿らせた砥石を滑らないように固定すると研ぎが楽になります。

- 研ぐのは小刃のみで、切り刃側から刃裏の一方向で、押して研ぎ引く時は浮かして戻ります。このとき手首は固定して角度を一定になるように心がけます。

- 最初に見た小刃の角度をイメージして一方通行で研ぎます。

- 研ぎ進めると、小刃の刃裏側にだんだんバリが出てきます。

- バリを刃裏側から砥石で撫でるイメージで取ります。(決して研ぎません)

- 指先で刃裏側から撫でてみて、バリが無くなったのを確認し片側の研ぎを終えます。

- 同じように5〜8の行程で反対側を研ぎます。

- 確認のために刃の断面を見て、細く光っていないかを確認し、それがなければ完成です。

- 試し切りをしてみてください。

リンク: 切れ味が復活する!包丁研ぎ

CHSのIROIROサイト:人気サイト トップへ