![]()

このページでは、「捨てるなら、ダメモトで直してみる」をコンセプトに家庭用品を修理したページです。

新ページのお知らせ

リフォーム

修 理

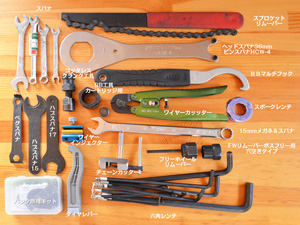

自転車工具と修理(30p)

【Amazonで調べる】

リンテックコマース

ふすま貼り6点セット

ふすま下ばり用94X180

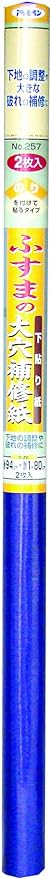

257大穴補修紙

エスコ

270mmなで刷毛

EA109MF-12

Kaiselアサヒペン

壁紙押さえ

ローラー 32MM

国土交通大臣認定

ヤヨイ化学

ルーアマイルド 2kg

オルファ

特専A型カッター 144B

本ぶすまの修理と貼り替え

移 動: 本ふすま ふすまの道具 桟折れ修理 枠を外す 枠の修理 茶チリ貼り 裏貼り 表紙貼り 仕上げ

リンク: 網戸の張り替え 雨戸の騒音修理 サッシ引き戸を軽く 家庭用品の掃除

襖を壊してしまった!そんな時は・・・ トップへ

オンボロになった襖の再生

お子さんが小さい時に押入れで遊んで、内側の紙を剥がして、おまけに桟に足を掛けて折ってしまったりすることがあります。

また、押入れを物置代わりに使用していいる場合です。詰め込みすぎで収納物が裏紙に引っかかり紙が剥がれ、そのうちに物が引っかかって開けた時に桟を折ってしまった例などです。

本ぶすまは、骨が折れたり破けたりすると見た目が悪いだけではなく、ねじれの方向の力にに弱くなってフニャフニャします。例えれば、ゴム動力の飛行機に竹ヒゴの翼に紙を(霧を吹いて)貼る前と貼った後の強度が全く違うといえば解りやすいでしょか。このような紙の剥がれた状態や桟が折れた状態では、襖の裏と表で保たれているバランスが崩れ、頼りない強度になってしまいます。経師屋さんに頼むを高額な修理代がかかりますので、安く修理したい方は材料代で済んでしまいます。

室内リフォーム/『本ふすま』貼り替えにチャレンジ トップへ

材料と道具があれば修復可能

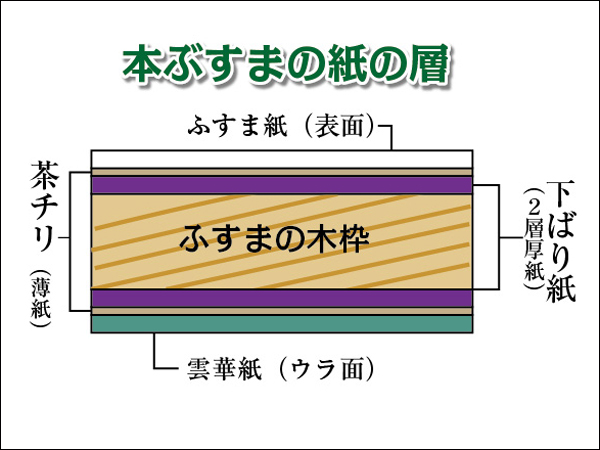

『ふすまの強度』はふすまの骨はもちろんのこと表貼りとウラ貼りでも出ていますので、片面だけでも下張り・襖紙・チャリで3枚になるので丈夫に仕上がります。ここでダメージを受けたり欠損している所も製作・修理します。このふすまの場合ダメージが大きいので、紙を全て剥がして、枠の状態から貼り直すことにします。

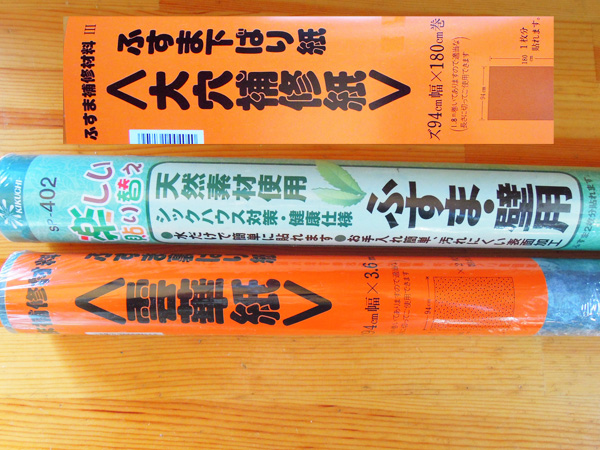

【使用するふすま紙と道具】

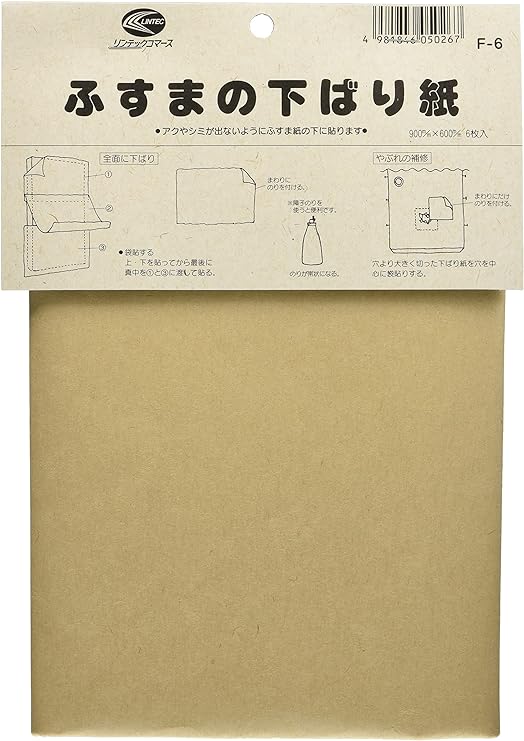

ふすま貼りに必要なものは、当然ふすま紙ですが『シールタイプ』のものと『水貼り(糊付紙)』『糊なし』が販売されています。今回は、紙を全て剥がして下地から貼ります。HCで売っていた、水貼りのものを使います。下地両面に『ふすま下ばり紙』、その上に『茶チリ』、裏側には『ふすま裏ばり紙』、表には『ふすま紙』を用意します。壁紙の裏に塗る糊は、壁紙用の国土交通省認定の害の少ないルーアマイルドを、別容器に移して適量に薄めて使いました。

使用する道具 トップへ

ふすま貼りで必要な道具は、セットでは糊トレー、撫でバケ(硬め1列植毛)、地ベラ、カッター、枠外しと通り揃っていますので、これで十分と思います。追加は下地・裏貼りに使う糊、糊用のハケです。

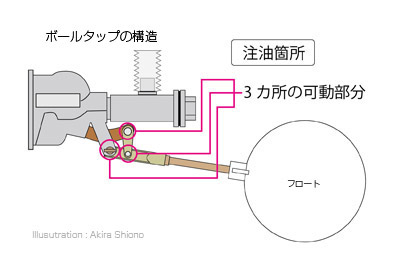

桟が折れて壊れている場合 トップへ

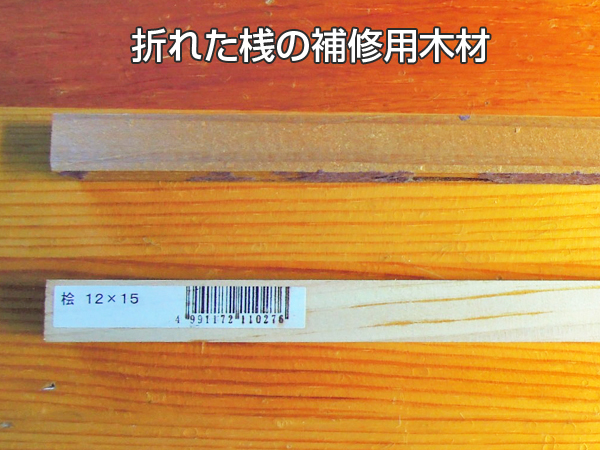

折れた箇所を角材で補う

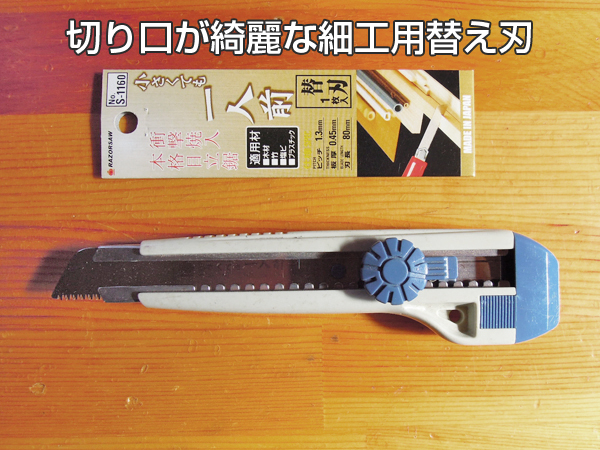

お店によっては、ふすま専用の木材が売っている場合があります。しかし無い場合は12x15mmの檜角材(折れている箇所のサイズは要確認)、細工用ノコギリ(写真の物は大きめのカッターに装着可)、木工用ボンドです。特にふすまの枠の棒を新たに作る場合は、細工用のノコで無いと奇麗に正確に切れません。ここでご紹介してある細工用ノコは大きいカッターに入れてで使うタイプで、切れ味は良く切り口がキレイです。ふすま表や柔らかい茶チリには柔らかく腰のある撫でバケを使います。この撫でバケは4列植毛で柔らかさと腰があり、ふすま紙をしなやかに押さえながらきれいに貼付ける事が出来ます。

ふすまの枠を外す トップへ

専用道具でラクラク作業

襖修理セットに入っていた道具で枠を浮かして外します。内貼り紙を剥がします。

- 先ず、ふすまに付いている桟・枠に、組立がスムーズに行くように名前(例:左側/上・下・左・右、右側/上・下・左・右など)を付けます。

- ふすまに付いている桟・枠を枠外しで外します。

- 引手を枠外しで少し持ち上げて釘を引き抜き取り外します。

- 全ての襖紙を剥がします。

- 釘が腐食して折れた場合は抜き去ります。

ふすまの枠を直す トップへ

折れた襖の桟を治し強度を取り戻す

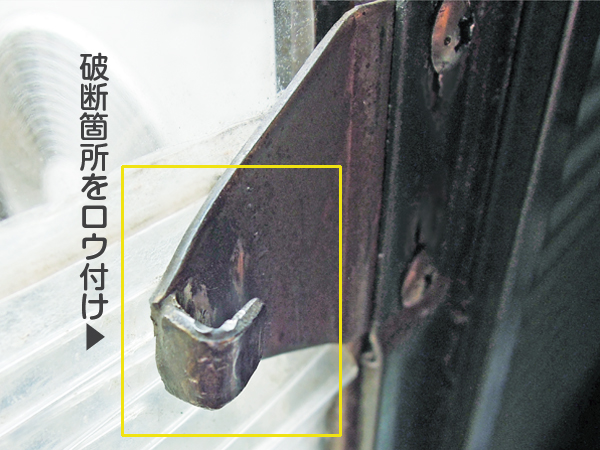

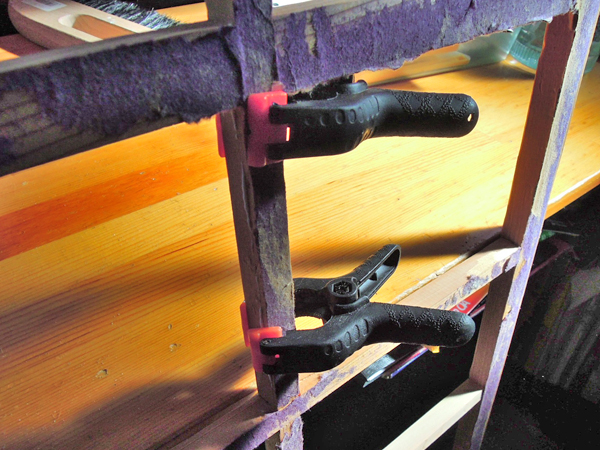

折れた桟(さん)にボンドを塗ってクランプで挟んで接着します。

- 骨組が裂けて割れている場合はボンドを塗ってクランプします。

- 骨組が裂けて折れている場合はボンドを入れ、固定するか木ネジで固定します。

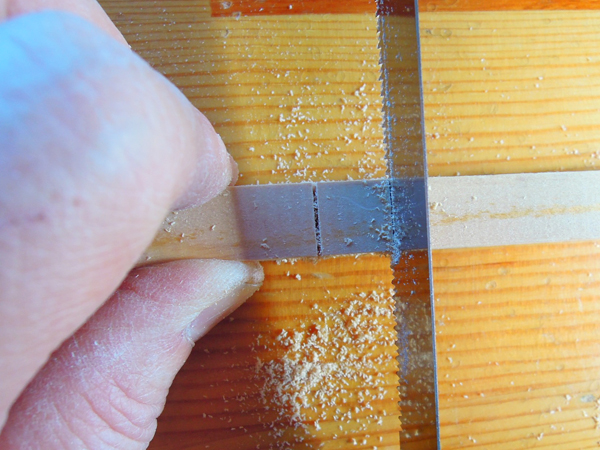

欠損している箇所は角材を細工用ノコギリでカットして、新たに枠を作ります。

- 骨組が無くなっている場合は、ふすま用の専用の角材を用意します。手に入らなければ、12x15mmの角材を購入します。骨の切り込みの入る向き(部分的に交互)を確認して角材を合わせて印をつけます。

- 同じ長さに切って枠に合わせて『細工のこ』で切り込みを入れます。 ▲トップへ

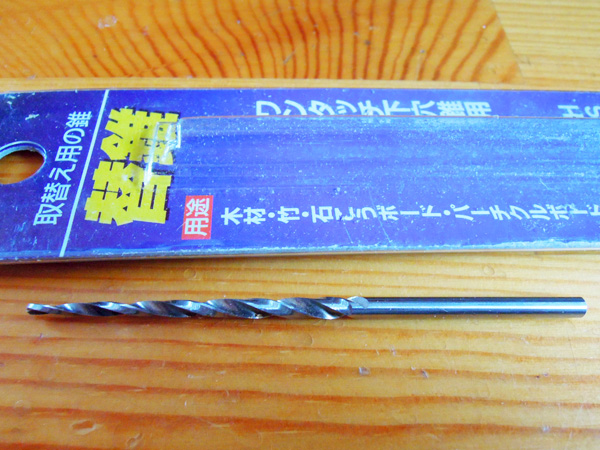

- 補完した骨と枠を合わせ、錐のドリルで左右から穴を空けます。

- 追加した桟に木釘を打ち込んだ後に、出っ張った部分を切り落とします。

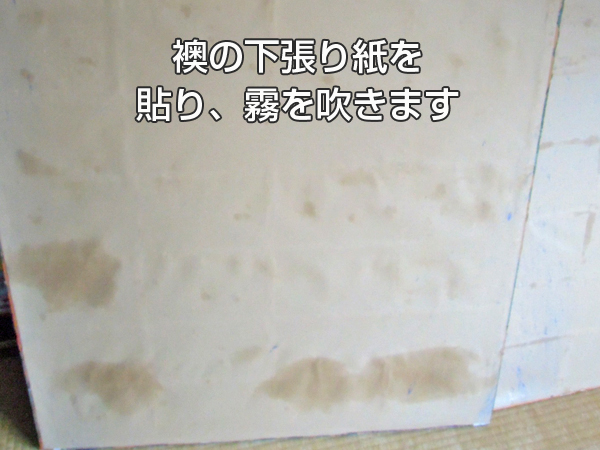

ふすまの下ばりをする トップへ

- ふすまの下ばり紙をふすまと同じ大きさに切ります。

- 次に、下ばり紙の青紫の面に霧を吹きます。

- ふすまの桟に糊を塗ります。

- 紙の位置に気を付けて静かに置きます。

- 3分くらい経ったら、下ばり紙を桟に合わせて貼ります。

- 位置を再確認して、刷毛で桟の上を撫で下貼り紙を接着します。

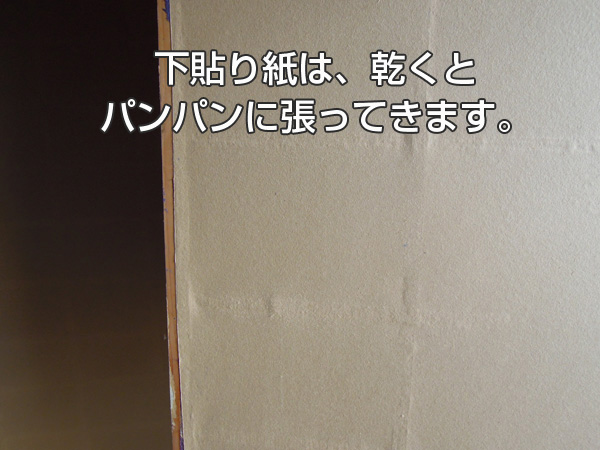

- 貼った時点ではタルミがありますが、乾くとピンと貼ります。

上の写真が、紙を貼った時点と乾いた状態

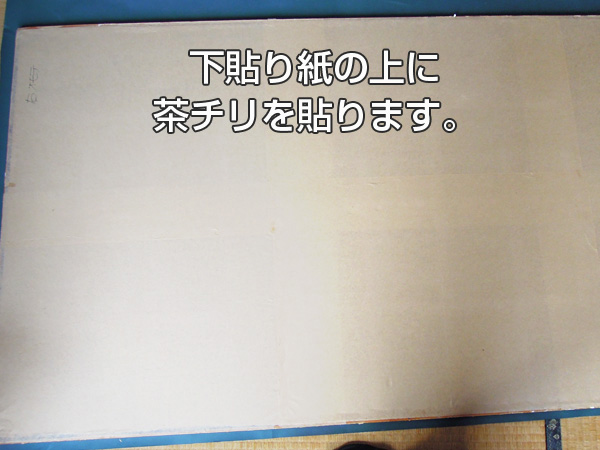

茶チリを貼る トップへ

茶チリは次の貼り替え時に剥がし易くするなり、重ね貼りの時に下の柄の浮きを無くしたりします。

茶チリはサイズ65x45cmあります。下ばり紙の茶チリの四辺に糊を塗って、上に2枚、下に2枚、最後に中央に2枚の計6枚貼ります。

濡れた裏ばり紙では貼り直しは大丈夫でしたが、糊が付く表のふすま紙で位置を調整する貼り直し時には、デリケートなのでカンタンに破けてしまいます。

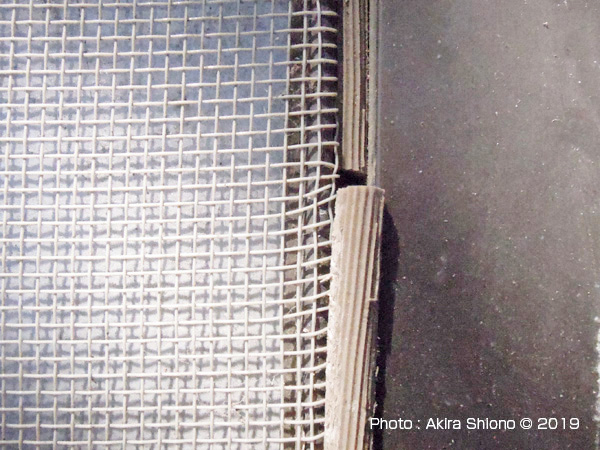

裏ばり紙(雲華紙)を貼る トップへ

雲華紙は滑りよく丈夫な紙

裏ばり紙の雲華紙は押し入れの内側になる紙で、表面の滑りが非常に良い専用の紙です。布団で擦れても安心です。

- ふすまより縦横1cm位多めに切ります。

- 雲華紙の裏側に霧を満遍なく吹きます。

- ふすまの四方の縁にに糊を塗ります。

- 2〜3分後になでバケを使って中心から上下左右に伸ばします。

- 外枠側は地ベラを当てて枠の中央辺りで刃を折った切れ味の良いカッターで切ります。

- 乾くと張りが出ます。

ふすま紙の貼り付け トップへ

糊付き襖紙を濡らして糊を戻し貼り付け作業

今回は糊付のふすま紙を使いました。説明書には、水を裏の糊面に塗るための糊バケまたはスポンジと撫でバケ、です。

注意点は、下に茶チリが貼ってあるので、へばりつくと貼り直しが出来ません。出来れば2人で作業をした方が安全です。

[糊付再湿性ふすま紙]

糊面をびしょびしょに濡らして貼る、塗布してある乾燥糊面を溶かして糊に戻しタイプです。壁紙などは糊を塗っても紙に変化は出にくいですが、このタイプのふすま紙は心配になるほどヨレヨレになります。最終的には乾燥すると何も無かったようにパンパンに張って仕上がります。糊の濃度を調整できないので古いふすま紙の上に貼るのには、貼り直しも出来問題は無いと思います。茶チリの上に貼る場合は貼り直そうとすると、薄い茶チリが剥がれてしまいます。

枠(竪縁・下桟・上桟)の取付け トップへ

襖枠の組み立てと敷居入れの方向

- 最後に枠を確認しながら元通りに組立ます。

- ふすまに使われていた、名前をつけた枠を用意します。

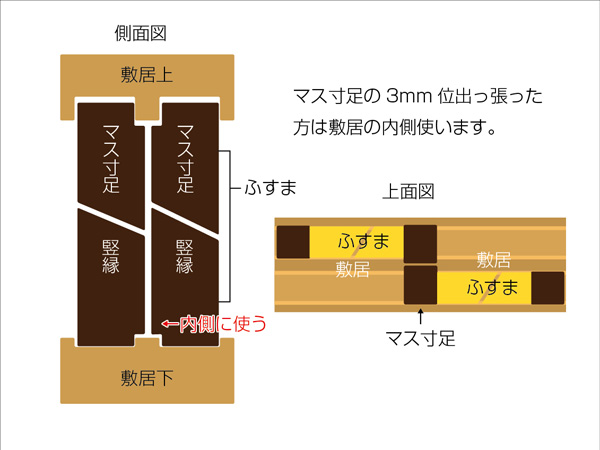

- 縁で太い方(マス寸足)は、引手の反対側の枠になり3mmほど広くなっていて、ふすま同士の隙間を狭めています。

〔竪 縁〕

〔竪 縁〕- 最初に上下の桟を打ち込みます。釘が錆びて折れた時は同じ長さの釘を用意します。

- 上下の桟がふすま本体に付いたら、次に左右の枠を用意します。

- 枠が傷んでいて交換した場合、長さを合わせて切ります。

- 桟の底と枠の下の位置を確認してピンパ(専用釘)を打ち込みます。

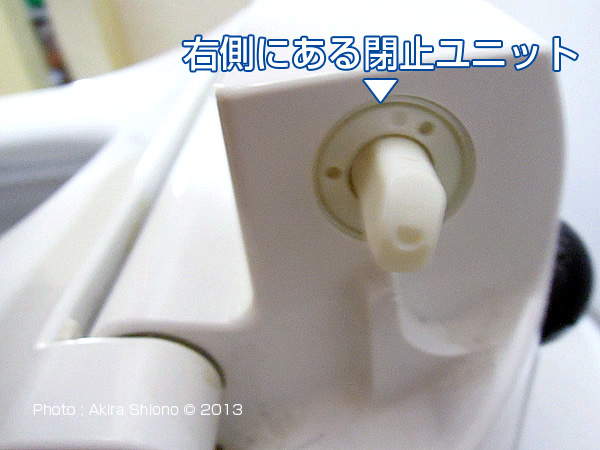

- 敷居の滑りを確認し、ロウを引きます

- 新たに枠を替えて滑りの悪い場合は底部分の角を削ってロウを塗ります。

- スムーズに動けば終了です。

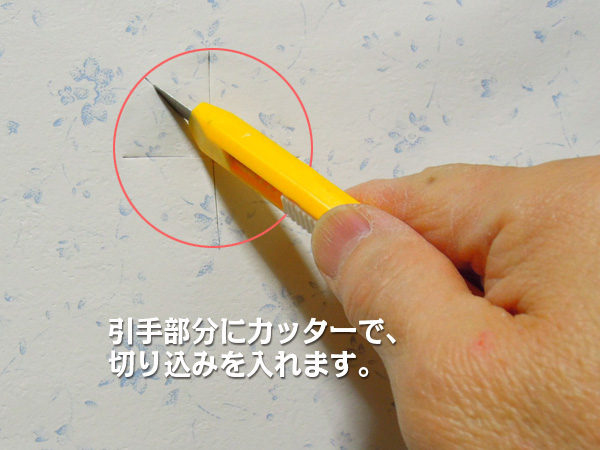

仕上げ トップへ

貼ったふすま紙が乾いたら、取り外した引手を取り付けます。

- ふすまの引手の部分を撫でて探します。

- 丸い凹みの箇所がわかったら、カッターの刃で十字に切って更に間をクロスにカットします。

- 切れたら、押し込んでおきます。

- 引手の部品をはめ込みます。

- 引手の釘は打ち込みにくいので、プラスネジのボルトの凹みに当てて叩きます。

- 最後まで打ち込めないので、マイナスドライバーとハンマーで最後まで打ち込みます。

※プラ引手の打ち込み箇所が割れた場合、違った場所にドリルで1.5mmの穴を開け、その箇所に新たに釘を打つと、しっかり固定できます。

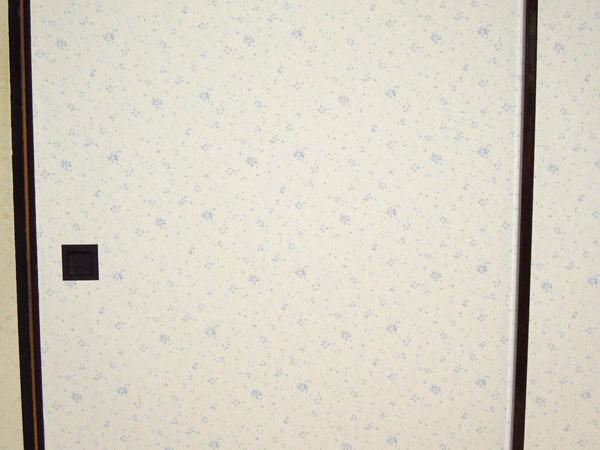

まとめ トップへ

全く別物になった完成した襖

『完成したふすま』は完全に乾くと強度が戻り、ねじれに強くなります。裏表とも三層になっているので叩くと太鼓のように響きます。日曜大工がお好きな方は、細工用のノコギリがあれば骨を作ることが出来ますので、ご自分でやってみるのはいかかでしょうか。

面倒な方は、お住いの地域の経師屋さんや、ネットでも扱っているとことがあります。フニャフニャの襖を毎日開け閉めしていると、家自体がオンボロに思えてきたり、些細な事でも気持ちが段々荒む場合がありますので、精神的な効果もあるかもしれません。

今回使ったふすま紙は4mで¥1,380(@¥345)〔2014.4.10現在〕でした。柄が少ない可能性がありますが、糊なし壁紙(少し厚い)は4mで920円(@¥230)ですので糊は別に用意しなければいけませんが、こちらも一考の余地があります。(価格調べ:2014.2.9現在) ※時間のない方や面倒な方、日曜大工仕事が苦手面倒な方には、ふすまのオーダー(要計測)もできます。

★そのほか、修理、掃除などの情報はこちらからご覧になれます。★

CHSのIROIROサイト:人気ページ トップへ