野鳥サイト

武蔵国分尼寺跡/国分寺市立歴史公園

移 動: 国分寺尼寺のお話 国分寺市立歴史公園 巨大な幢竿跡 尼坊跡 伝祥応寺跡

公 園: 都立武蔵国分寺公園 都立殿ヶ谷戸庭園 歴史公園 姿見の池緑地 けやき公園 窪東公園

武蔵国分寺と国分尼寺跡 トップへ

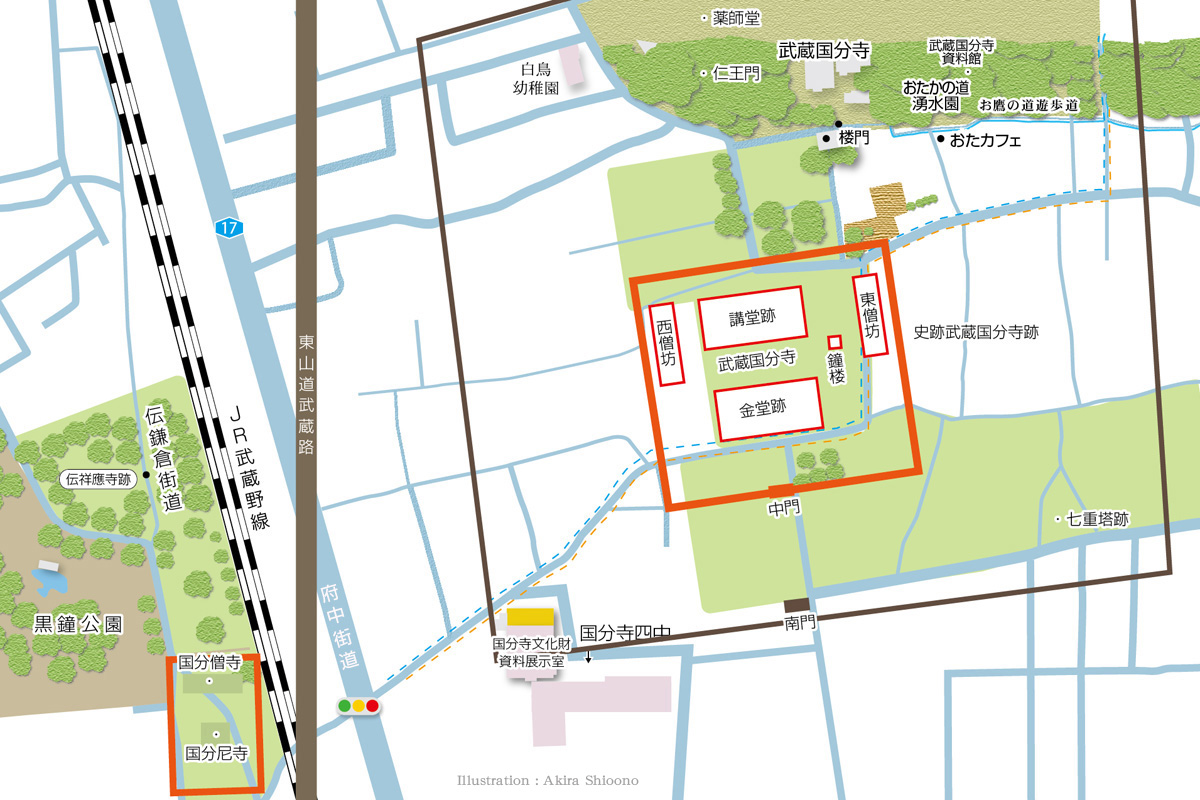

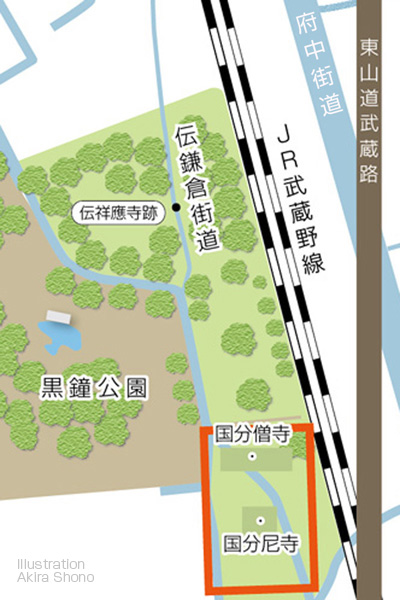

武蔵国分寺は、東西880㍍、南北550㍍と広大な寺域がありました。実際は史跡武蔵国分寺跡で、現在ある武蔵 國國分寺はその史跡の北東の位置にあります。上の地図にありますように、現在の府中街道の西側には、伝鎌倉街道が通っておりその路の傍に国分僧寺と国分尼寺があったと云われています。また現国分寺のお寺がある、府中街道の東側には、石碑が埋まっている場所に金堂、その北側には講堂があり、さらに後に再建された現在の薬師堂のある南には北方建物がいわれています。さらにその東南東には、現在史跡となっている七重塔があったと云われています。地図はクリックで1,200x800pixに拡大可。参考資料:国分寺市教育委員会史跡武蔵国分寺跡(僧寺地区)整備実施計画より

国分寺市立歴史公園/国分尼寺跡/東山道武蔵路西側 トップへ

「西元町四丁目のJR武蔵野線西側に武蔵国分尼寺跡が広がっており、国指定史跡武蔵国分寺跡に一括して指定されています。史跡指定地は、公有地化と整備事業を終え、国分寺市最初の市立歴史公園として平成15年4月に開園しました。

確認調査の成果に基づき、尼寺伽藍の中枢部を構成する中門・金堂・尼坊など主要建物や区画施設である掘立柱塀を、埋没保存されているその位置で建物平面などを復元的に表示しています。尼坊は柱位置が判明しましたので、新たに石を配置してあります。このほか、中門と金堂の間で発見された幢竿遺構(儀式などの際、周囲を荘厳するための旗などを掲げる柱跡)を表示しています。

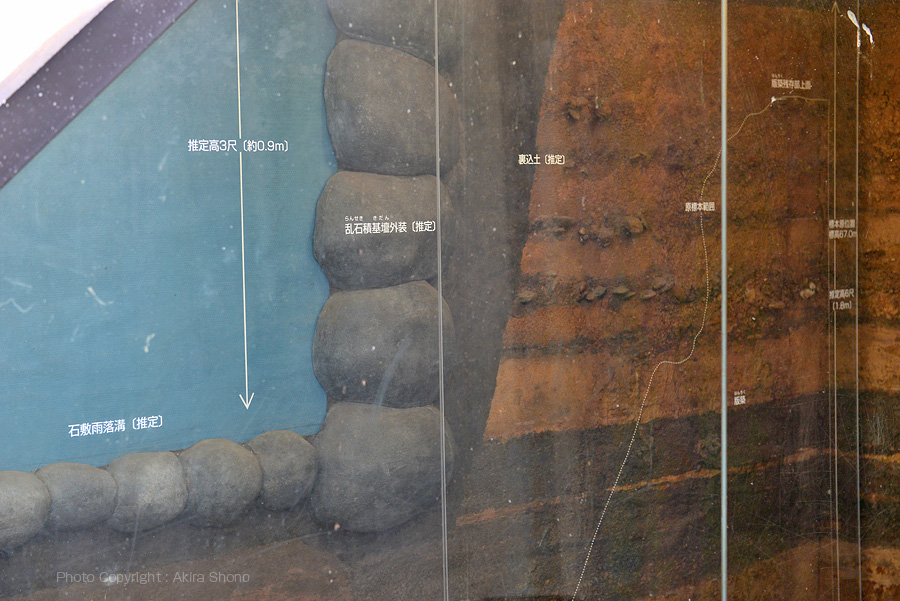

また、金堂では、版築という大陸伝来の工法で、より一段と高く築かれた基壇の土層断面標本を観察できる施設があります。

尼坊の北側一帯の平坦部には、尼寺関連の遺構群が埋没していると考えられますが、保存したまま、広場としてご利用いただいています。

さらに北側の崖線には、伝鎌倉街道の切通しが貫通しが残り、その西側に中世の伝祥応寺跡、東側に塚跡があります。」

国分寺市武蔵国分尼寺跡【国指定遺跡】より引用

武蔵国分尼寺跡の復元図と寺域 トップへ

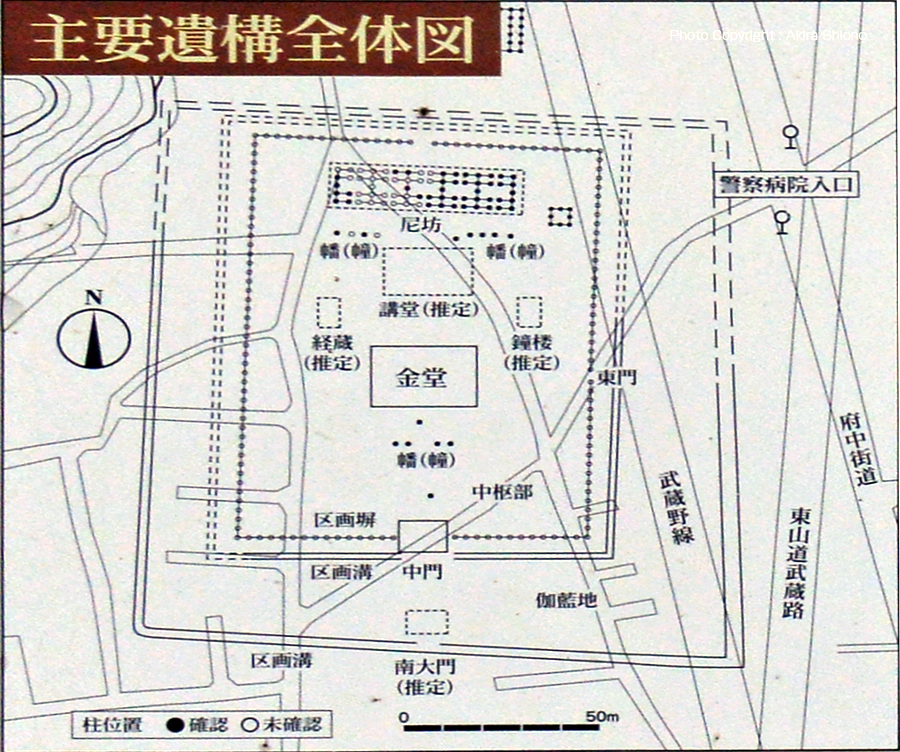

武蔵国分尼寺の主要遺構全体図

ここ、国分寺市歴史公園(東京都国分寺市西元町2丁目9−9周辺)は武蔵国分寺址の西側の府中街道を挟んだ位置にあります。距離的には西国分寺駅の南約1kmで、JR武蔵野線の西側にあります。近くには黒鐘公園があり、午後や休日にはたくさんの子供達の声で賑わいます。

この国分寺市立歴史公園の中には、歴史的な建物跡が保存・再現されています。このエリアには国分尼寺と国分僧寺がありました。府中街道から武蔵野線のガードをくぐりエリアに入ると大きな石碑があり、そこには「武蔵国分尼寺跡」の文字を彫り込んだ大きな石碑があります。そばの石柱は道標になっていて、北は伝鎌倉街道と伝祥應寺跡・塚を示し、東は史跡武蔵国分寺跡(僧寺)とあります。国分尼坊跡はこの北側に位置します。上の説明板は府中街道側から入って武蔵野線を潜って出た所に設置されています。

この説明板には、武蔵国分尼寺の概要が説明されていますので歴史ファンの方には必見です。 主要遺構全体図:武蔵国分尼寺跡説明板より拡大

巨大な幢竿跡と武蔵国分尼寺金堂 ▲top

こちらは、武蔵国分尼寺の南端にある幢竿跡で少し高い場所に金堂がありその北には講堂(推定)があり、この間の西には経蔵、東には鐘楼(ともに推定)がありました。またさらに北には尼坊がありました。sこの一角の南には中門、東には「東門」がありました。このエリアの外側にも区画溝が掘られていて南大門があったと推定されています。

この金堂があったと見られる小高くなった所の北側には、地層が見られる様になっています。

武蔵国分尼寺・尼坊跡 トップへ

こちらが武蔵国分尼寺の北端にある尼坊で、当時の様に礎石が並んでいて僧寺の尼坊の大きさが推測できます。

「尼僧の住まい。中軸線上にのっており、講堂の背後に建てられた。

桁行15軒約44.5m、梁行4間役8.9mの東西棟礎石建物。本が藁葺き、切妻造。柱の下にあった礎石70個は全て失われたが、基礎工事の祖せく据付彫方が規則正しく並んでいる。半数弱は未確認だか、全て柱位置が復元できる。堀方はいっぺん1.3〜1.7mの方形で、深さ0.7mほど掘り込み、版築(厚さ5〜15cmの土を1層ずつ突き固めては重ねる工法)を行う。上部には5~15cm大の川原石を多数入れ礎石を安定させた。建物は桁行3間分を1単位として、間口・奥行共約8.9m(30尺)四方の同じ大きさ、同じ構造の5房からなる。各房の間取りは不明だが、法隆寺東室(奈良県)など現存する古代の僧坊を参考として、房境は梁行4間分を壁で仕切って各房を独立した居室とみなし、各房中央間の両端を扉とし、扉の両端は蓮子窓とするなど、下図のように想定した。 房内は扉、壁などで仕切られて複数の室があり、比留間の居住、勉学の間や寝室などの場であったと考えられる。土間か床張りかは不明だが、土間とすればテーブル、イス、ベッドの生活となる。 尼僧の定員は天平13年 (741)の国分寺建立の詔に10人と規定されている。その後変化もあったが、僧寺の僧坊が尼坊と同じ規模の建物2棟で、僧侶の定員が20人(同詔)とされたのに対応する。こうした正規の尼僧の他に、修行中の尼僧や召使いなどが従事して、共同生活を行っていた。 整備にあたり、礎石は往事と同じ多摩川産の石(チャート・砂岩)を新たに据えた。また壁となる部分は黒レンガで表現した。」

(以下現地説明板より引用)

伝鎌倉街と伝祥応寺跡道 トップへ

「現在の「鎌倉街道」の名は、近世になって使用されたもので、鎌倉当時は武蔵国内を通過する主要道路は上の道、中の道、下の道と呼称されてい ました。鎌倉以前の幹線道路である東山道武蔵路と道筋の重なる「上の道」が、現在の鎌倉街道にあたります。鎌倉から町田・府中を経て、国分寺市内の武蔵国分尼寺跡西側-泉町交差点付近-小平を通り、上野(群馬県)、信濃(長野県)方面にのびています。市立歴史公園(武蔵国分尼寺跡)の北側にある国分寺崖線を切り通した約120メートルの道が「鎌倉上道」の名残といわれて保存されています。」

国分寺市サイト 伝鎌倉街道より引用

武蔵国分寺に関わるお菓子 トップへ

CHSのIROIROサイト:人気サイト トップへ