東京の博物館・動物・水族園の一部をご覧になれます。

小平ガスミュージアム(東京ガス博物館)

ジャンプ: 灯火の移り変わり ガス灯の誕生 近代東京を照らしたガス灯 近代東京を照らしたガス灯 ガス灯実演 ガスミュージアム『ガス灯館』 ガスミュージアム『くらし館リンク: 国立科学博物館 大宮鉄道博物館 江戸東京博物館 江戸東京たてもの園 府中郷土の森博物館 小平ガスミュージアム 氷川丸 日本丸 所沢航空発祥記念館 小平ふれあい下水道館 サントリー武蔵野工場

小平にあるガスミュージアム トップへ

所在地は新青梅街道沿いの「滝山南交差点」そば

「ガスミュージアム」は、小平市大沼町の新青梅街道沿いの滝山団地交差点近くにあります。この『ガスミュージアム』は東京ガスが運営しているガスに関わる、歴史を紹介している博物館です。展示館は西側にある「ガス灯館」と、東側の「くらし館」の2館で構成されています。

「ガス灯館」は明治42年に本郷出張所として建築されたものをこの地に移築されました。もう一つの「くらし館」は、明治45年に東京ガスの千住向上計量室を移設復元されたもので、横浜のレンガ倉庫を連想させる様な建築物になっています。

館内には、明治時代から現代まで使われてきた主に照明用のガス器具が展示されています。

2棟ある展示館は、「ガス灯館」、と別館の「くらし館」になっています。こちらでは「ガス灯館」をご紹介いたします。

灯火の移り変わり:ガス灯館 トップへ

ガスミュージアムの敷地の西側にある「ガス灯館」は、明治42年の建物を移築されました。

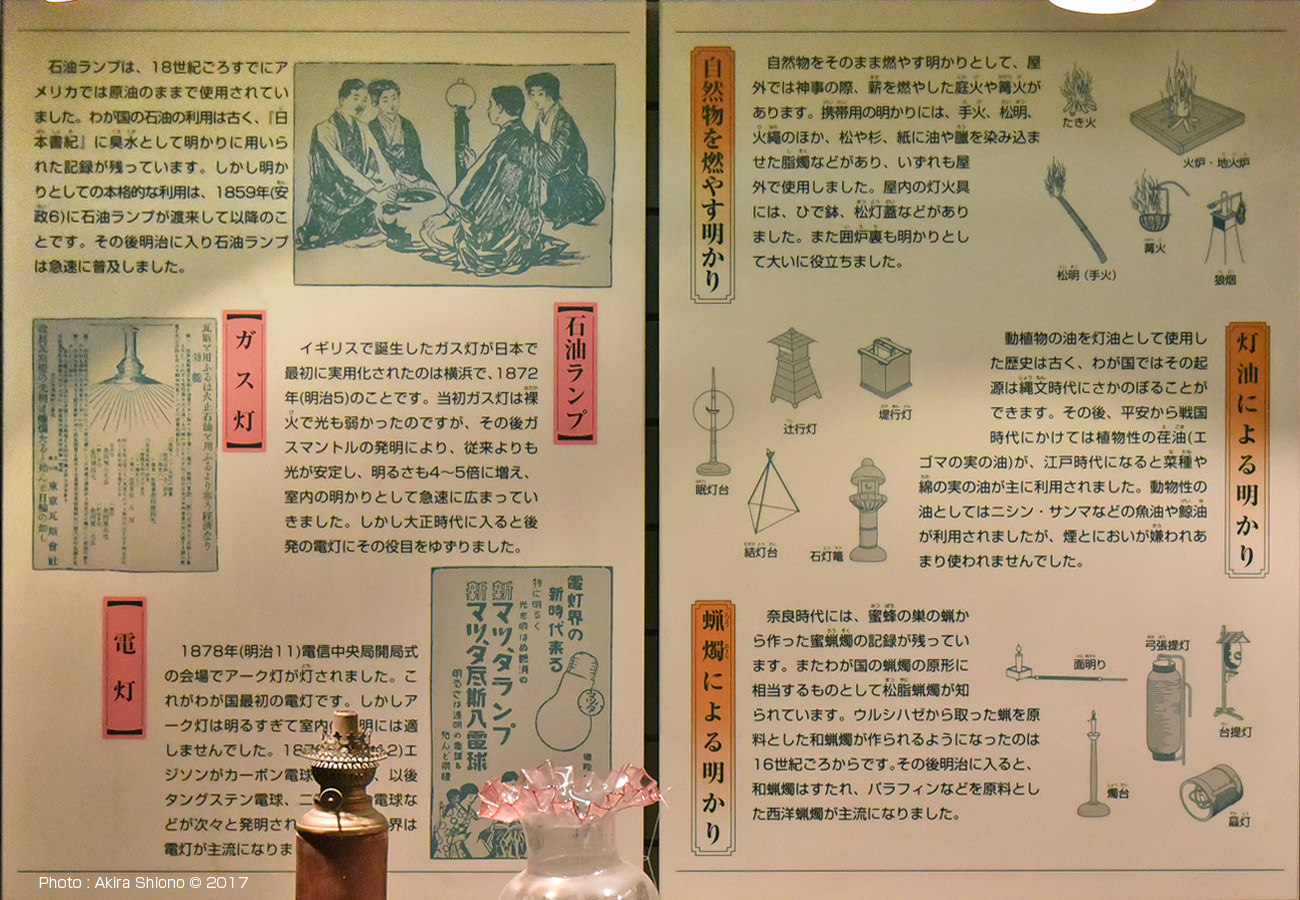

灯火は時代とともに進化してきました。その時代で使われていた灯火が紹介されています。

自然のものを燃やしたり、油脂やロウソクなどを経て、石油ランプ〜ガス灯〜電灯へと変わっていきました。※説明文は読むことができます

ガス灯の誕生 展示パネルはクリックで拡大されます。 トップへ

現在、ガスは熱エネルギーとして使われていますが、17世紀はじめにガスが発見された時は「明かり」に応用されました。イギリスで世界最初のガス灯事業がはじまったのは

1812年で、ガス灯の誕生は、人々を暗く不自由な夜から解放しました。そして60年後の1872(明治5)、日本で最初のガス灯事業が横浜で始まりました。

「ガスミュージアム ガス灯館1F ガス灯の誕生」より抜粋

近代東京を照らした ガス灯事業 展示パネルはクリックで拡大されます。 トップへ

1874年(明治7)金杉橋〜京橋間に初めてともった東京のガス灯は、その後劇場、商店などの室内灯を経て、次第に一般家庭でも使われるようになりました。そして人々のくらしに大きな変化をもたらしました。しかし、このように明治時代を通して近代東京を照らしたガス事業も、次第に電灯にその座をゆずり、熱源としての利用へと姿を変えていきました。「ガスミュージアム ガス灯館1F 近代逃去を照らした ガス灯事業」より抜粋

照明は火の時代:家庭にひろまったガス灯 トップへ

ガス灯実演 トップへ

花ガスランプの燃焼状態。右はフィッシュテールの様な室内ランプですが裸火です。

ガスランプの明るさを飛躍的に向上させた、シルクマントルを使った照明は裸火と比べる明るさは桁違いです。

現在でもアウトドアの野外照明に使われています。

ガスの照明を見る

手動式 キャンドル風 ガスランタン |

Thous Winds ガスランタン |

CAMPING MOON ガスキャンドル |

Thous Winds オイルランタン |

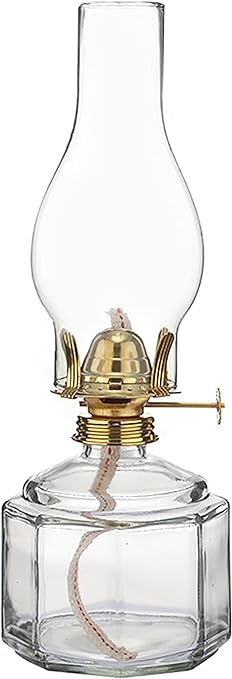

Cywinfow ビンテージ灯油ランプ |

ミュージアムの庭で使われているガス灯 トップへ

ガスミュージアム 1 2 次は…ガスミュージアム:くらし館