|

新宿御苑 南エリア 新宿御苑北エリア

移 動: 新宿御苑の場所と施設 新宿御苑の歴史 苑内散策 上の池 旧御凉亭 中の池 下の池 リンク: 28階から新宿西口周辺 新宿御苑 南エリア 新宿御苑 北エリア 午後〜夕刻の新宿周辺 新宿駅南口のバスステーション;バスタ新宿 高い位置から見た新宿西口南方面 世界貿易センタービル 小石川後楽園世界貿易センタービル 新宿御苑南エリア芝増上寺 東京タワー 浜離宮庭園 元は徳川家康の家臣であった内藤家の庭園 トップへ

新宿御苑は、新宿区と渋谷区にまたがっています。苑内にある「上の池」、「中の池、「下の池」のラインに近い位置で北部が新宿区、南部が渋谷区になっています。

【新宿御苑の歴史】

新宿御苑の敷地は、天正18年(1590)に豊臣秀吉から関八州を与えられた徳川家康が江戸城に入城した際、譜代の家臣であった内藤清成に授けた江戸屋敷の一部です。 東は四谷、西は代々木、南は千駄ヶ谷、北は大久保に及ぶ広大な土地で、のちの甲州街道や青梅街道になる江戸から西にのびる街道と、鎌倉街道が交差する要所であったことから、この一帯の警護など軍事的な目的で家康が信頼できる家臣に与えたとされています。 内藤氏7代清枚は元禄4年(1691)に三万三千石の信州高遠城主となりました。内藤家の屋敷地はその石高に比べてあまりにも過分であったため、その後かなりの部分を幕府に返上しましたが、明治5年にはまだ十万坪以上が残されていました。 新宿御苑は、この内藤家の九万五千坪余と、当時すでに私有地化していたものの、もとは内藤家の屋敷地であった隣接地を合わせた十七万八千坪(58.3ha)の土地に誕生することとなりました。 写真:当時の玉藻池(昭和9年当時の玉藻池) また、現在大木戸門を入った突き当たりにある玉藻池を中心とする日本庭園は、安永元年(1772)に玉川上水の余水を利用して完成した内藤家の庭園『玉川園』の一部です。 このようなことから、新宿御苑のルーツは内藤家の江戸屋敷と言えます 本文ー「環境省新宿御苑 施設及び歴史的背景」より 苑内散策 トップへ 上の池 トップへ

左ー日本庭園にある上の池には木造の橋が架かり袂の柳が風情を感じます。 右ー日本庭園の池には石灯籠が。

左ーここ新宿御苑には2つの茶室があり、ここがをの一つの楽羽亭です。 右ー日本庭園の池には石灯籠が。 旧御凉亭 トップへ

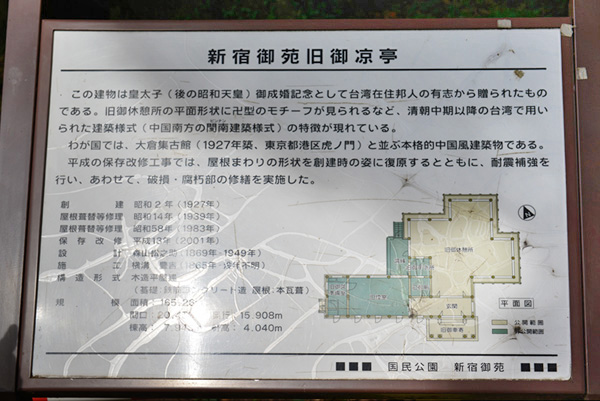

【新宿御苑旧御凉亭】

この建物は、皇太子(後の昭和天皇)ご成婚記念として台湾在住邦人の有志から贈られた物である。旧御休憩所の平面形状に卍型のモチーフが見られるなど、清朝中期以降の台湾で用いられた建築様式(中国南方の閩南(びんなん)建築様式の特徴が現れている。 我が国では、大倉集古館(1927年築、東京都港区虎ノ門)と並ぶ本格的中国風建築物である。 平成の保存改修工事では、屋根周りの形状を創建時の姿に復元するとともに、耐震補強を行い、合わせて、破損・腐朽部の修繕を実施した。 創 建 昭和2年 (1927年) 屋根葺替等修理 昭和14年(1939年) 屋根葺替等修理 昭和58年(1983年) 保 存 改 修 平成13年(2001年) 設 計 森山松之助(1869-1949年) 施 行 横溝 豊吉(1865-没年不明) 構 造 形 式 木造平屋建(基礎:鉄筋コンクリート造 屋根:本がわら葺) 規 模 面積:165.26㎡ 間口:20.45m 奥行:15.908m 棟高:7.94m 軒高:4.040m 中の池 トップへ 下の池 トップへ リンク: 新宿御苑北エリアはこちら 移 動: 新宿御苑の場所と施設 新宿御苑の歴史 苑内散策 上の池 旧御凉亭 中の池 下の池 リンク: 小石川後楽園世界貿易センタービル 新宿御苑南エリア芝増上寺 東京タワー 浜離宮庭園 CHSのIROIROサイト:人気ページ トップへ |

Communication Handle Service Corp./ Maintained by A.Shiono

Since 15/Jun./2016 - Last Modefied 21/Mar./2023

Communication Handle Service Corp./ Maintained by A.Shiono

Since 15/Jun./2016 - Last Modefied 21/Mar./2023